大阪・関西万博2025で展開されているさまざまな映像演出は、単なるスクリーンを超え、通信基盤や物理的モーションと組み合わせた未来の体験装置へと進化している。IOWNを使った時空を超えるライブ演出から、ドーム全体で環境問題を感情に訴える没入空間、LEDやLCDを動かすキネティック演出、さらには建築と一体化したサイネージまで、各パビリオンで実現された最新映像テクノロジーと体験の見どころを、前回の続編として解説する。

IOWNが切り開く時空を超えたコミュニケーション

NTT

NTTパビリオンは「PARALLEL TRAVEL」をテーマに掲げ、次世代通信基盤「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」を駆使して時空を超えたコミュニケーション体験を提供する。単なる技術デモに留まらず、通信の歴史や未来を物語として没入できる映像演出により、「情報が人と人を結ぶ生命線であること」を感覚的に理解できる構成になっている。

ZONE1:XR的演出で通信の進化を体感

パビリオン内の巨大スクリーンでは、人類の通信の進化をテーマにした没入型XR映像体験が展開される。手紙、電話、スマホといった歴史的通信手段を象徴するオブジェクトやキャラクターが立体的に出現し、空間全体で時間の流れを表現。3Dモデリングと空間内プロジェクションを組み合わせたXR演出により、シーンがシームレスに変化しながら、通信技術の進化が「旅する物語」として視覚的に提示される。

大型LEDディスプレイとモーションセンサーを連動させ、観客の動きに合わせて視点が変化するインタラクションを実装。これにより、来場者は単なる受動的鑑賞者ではなく、「進化の物語に参加する体験者」となる。

ZONE2:Perfume 3Dライブをリアルタイム伝送するIOWNの先進性

最大の見どころは、NTTの次世代通信基盤「IOWN」を活用して実現するPerfumeの3Dライブ映像のリアルタイム伝送だ。光通信をコアとしたIOWNによって、映像の圧縮ロスを最小化しつつ超高精細3Dデータを超低遅延で伝送可能に。

遠隔地にいるPerfumeのライブパフォーマンスが、来場者の目の前で3D映像として"生で"再現され、音声・映像のズレが限りなくゼロに近い状態で同期される。この演出により、従来のビデオ通話やライブ中継とは次元の異なる「時空を超えたリアルタイム共有体験」を提供し、未来のコミュニケーションの在り方を体感できる。

Perfumeの動きをLiDARセンサーや光学カメラで計測して3D点群データ化し、大阪万博記念公園から夢洲のNTTパビリオンへリアルタイム伝送。夢洲側ではこのデータを基に、視点を自由に変えられる三次元LEDビジョンで立体映像を再現し、Perfumeの3Dパフォーマンスを臨場感たっぷりに体験できるようにした。

さらに、床下に埋め込んだ128個の振動子がパフォーマンス時の足元の振動を再現し、映像と物理的振動を組み合わせた没入感ある演出を提供。高速・大容量・低遅延のIOWN-APNネットワークを活用し、映像も音も振動も同期させ、遠隔でもPerfumeが目の前にいるように感じられる、圧倒的な臨場感はもはやリアルを超えたと言ってもいい未来のエンタメ体験を実現した。

なお実際のライブは4月2日に同じ環境で行われたもので、現在NTT館で体験できるものはこの時のすべてのデータを保存したものを完全再現している。まさに時間と空間を超えた体験である。

本プロジェクトの技術総監修の、NTT人間情報研究所所長の日高浩太氏によると、「一番迷ったのは、偏光メガネを使うかどうかだった」ということだ。メガネによって得られる立体感と、裸眼視聴の自然さのトレードオフだったと言う。ここは、高臨場感ディスプレイ技術の進化が、他の技術の進化にまだまだ追いついていないことを示していると見るべきだろう。XR領域ではHMDも含めて、表示装置が追いついていないのだ。

Perfumeのライブパフォーマンス 映像が二重に見えるのは偏光メガネで体験するため

ZONE3:来場者自身を物語に組み込むインタラクティブ体験

体験のクライマックスでは、あらかじめ来場者の顔写真が収録され、AIを活用して加工・合成されたデータがXR映像内にリアルタイムで反映される。この技術にはIOWNの高速大容量通信と、エッジAIによる即時処理技術が活用され、体験者は待ち時間なく自分自身が映像物語に入り込む感覚を得られる。Perfumeの3Dライブ映像や通信進化を描くXR空間に、自らの姿が合成されることで「自分も未来のコミュニケーションを形作る存在である」と直感的に理解できる。

これらはすべてサイネージの概念を超え、観客が映像と対話し、物語の一部として参加する"対話型サイネージ"を実現している。

元の素材は正体した写真1枚のみ。「声」についてはどう処理しているのかはわからなかった

このようにNTTパビリオン「PARALLEL TRAVEL」は、XR的映像表現とIOWNの先進技術を融合し、通信の進化を「過去から未来まで旅する物語」として体感できる。巨大スクリーンでの没入型演出、リアルタイム3Dライブ伝送、来場者参加型インタラクションを通じ、人と人のつながりの未来を自分自身の体験として深く理解できるパビリオンなのである。

海洋環境問題を感情で理解させる没入型ドーム映像体験

BLUE OCEAN DOME

BLUE OCEAN DOMEは、「海洋と人類の未来」をテーマに掲げ、10mクラスの超高解像度の半球型LEDディスプレイで展開される、球体没入型映像演出が特徴的なパビリオンだ。ドーム構造そのものが映像装置として機能し、観客は自らが海中に潜ったかのような感覚で海洋環境問題を体験的に学ぶことができる。

半球ディスプレイは天井ではなく、垂直方向にやや傾斜がついて設置されている。視界をほぼ覆う形で映像が投影され、上下左右から包み込まれることで、観客は自分が海中に漂っているような錯覚を覚える。ドームならではの視野没入性を最大限に活かし、海の中を自由に漂うような映像体験が展開される。

約7分間の上映映像は、リアルなCG表現と抽象的なグラフィックスを織り交ぜながら、海洋プラスチックごみの漂流、海洋生物の苦境、気候変動による海面上昇などを物語として描き出す。視覚的に衝撃を与えるだけでなく、映像の叙述性によって「環境問題は自分に関わることだ」と観客に強く意識させる。

海洋プラスチック問題を指摘する美しくも衝撃的な映像

上映映像の前後には、実際の海洋プラスチックの展示やデジタルインタラクションが用意されており、リアルな証拠物とCG体験が連続して繋がる。これにより「問題を知る」だけではなく「自分の行動を考える」きっかけを来場者自身に与える構成が徹底されている。

LEDと鏡の反射が生む立体錯覚体験

アメリカ

アメリカ館では、あえてちょっとマニアックな部分を紹介しておく。途中の映像コーナーでは、巨大LEDディスプレイと側面に設置された鏡を組み合わせることで、来場者が「違和感よりも立体感」を強く感じる不思議な映像体験が生み出されている。ここでは、この演出の仕組みを現場の観察を元に解説する。

LED映像を鏡に反射して「仮想空間」を拡張

LEDディスプレイの両サイドには鏡状のパネルが配置されており、映像が左右に対称的に反射することでスクリーンの端が視界の奥へと続いていくように錯覚する。これにより物理的には存在しない部分まで映像空間が広がり、映像世界が実際以上に大きく、奥行きがあるように感じられる。

動きのある映像が違和感を打ち消す

映し出されるコンテンツは絶えず動き続ける映像だ。人間の視覚は動体を優先して追跡する特性があり、動く映像は鏡に反射しても境界が意識されにくい。むしろ脳は連続する動きとして映像全体を統合的に処理し、鏡で生じるズレや反転への違和感が減り、自然な立体感を感じさせる。

環境光と鏡の配置が没入感を高める

会場内の照明は暗めに抑えられており、LEDスクリーンの映像と鏡に映った虚像の明るさがかなり均一に見える。この光環境によって、来場者は実像と反射像を違和感なく同一空間として認識し、映像世界が左右にも果てしなく続くように没入感が増す。

また、鏡面にわずかな角度をつけて設置していることで、反射方向が変わり、より立体的に感じられている可能性もある。

鏡を積極活用した「拡張映像空間」の巧妙さ

アメリカ館のLEDスクリーンと鏡を組み合わせた映像演出は、映像空間を物理的制約以上に拡張し、没入感を高める巧妙な試みだ。来場者は違和感を超えて、反射を利用した奥行きのある仮想空間を体感し、パビリオンテーマである、Imagine What’s Next(次を想像しよう)に相応しい未来的な映像体験を味わえる。鏡を用いたこの手法は応用が効くと思うので、関係される方々は是非現場で体験していただきたい。

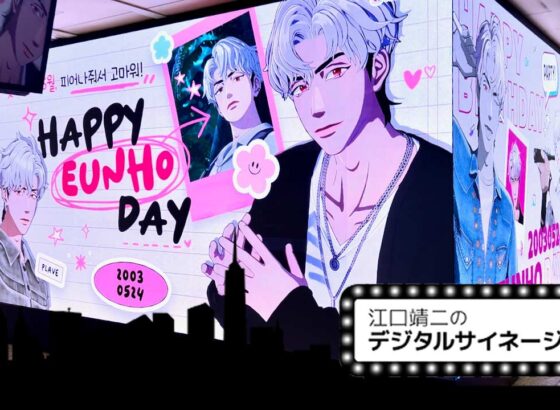

K-POPとドラマで描く未来へのメロディー

韓国

韓国館の正面にある巨大なLEDディスプレーは、おそらく万博会場内で最大である。ひたすら大きくひたすら明るく高画質だ。裏側に行くとLGのロゴが見える。

韓国館の映像的な見どころは最後の空間である。感動的なストーリー映像とK-POP音楽に出会える。没入型の3面スクリーンシアターで繰り広げられるのは、2040年を生きる女子高生スヨンが主人公のショートストーリーだ。未来のスヨンは、2025年の関西万博に祖父と一緒に訪れた思い出を胸に、祖父が残した未完成の楽曲を未来技術を駆使して完成させようとする。そこには「家族」や「愛」、そして「世代を超えた絆」という不変のテーマが込められている。

音楽を通じて、今を生きる世代から未来へ、大切な価値をつなぐことを伝えようとしている。K-POPや韓国ドラマの演出はもちろん、韓国らしさ溢れるコンテンツで「韓国館らしさ」を存分に感じられる空間だ。映像内ではK-POPダンスを含むパフォーマンスや、韓国のカルチャーが盛り込まれ、過去と未来が一つの空間に共存しているかのような演出である。

映像と完全にシンクロする自動演奏ピアノの音楽には、作曲家イ・ジスが実際に演奏した繊細なタッチが反映され、映像体験にさらなる感動を与えている。さらに、韓国館公式YouTubeでは劇中曲「CONNECTION」(グループ名 iWiSH)が配信されており、体験後も音楽とストーリーの余韻を楽しめる。

白大理石都市を想起させる建築とLEDディスプレイの融合

トルクメニスタン

トルクメニスタン館は、首都アシガバットを象徴する「白大理石都市」のイメージを反映し、白とゴールドを基調とした荘厳な外観で来場者を迎える。建物自体の存在感に加え、正面中央に設置された大型LEDディスプレイが外観演出の中核を担い、動きと光で建物全体を引き立てているのが大きな特徴だ。

白い壁面に溶け込むように配置されたLEDディスプレイには、トルクメニスタンの美しい自然風景や伝統模様、国旗モチーフなどが次々と投影される。伝統的な建築意匠とデジタル映像が見事に融合し、クラシカルで荘厳なデザインに動的な魅力を加えている。

夜になるとLEDの映像はさらに存在感を増し、白大理石を想わせる建物外観をライトアップのように彩り、昼間とは異なる幻想的な姿を演出。映像が静的な建築に生命を吹き込み、来場者の視線を自然と引き寄せることで、万博会場内でもひときわ目立つランドマーク的存在となっている。

LEDディスプレイを正面に大胆に組み込むことで、トルクメニスタン館は国家の誇りを体現する荘厳さと、現代性を象徴するデジタル演出を両立。文化的デザインと先端技術を融合させた、印象的な外観体験を提供している。

航海と詩の国が描く「海と未来」の体感空間

ポルトガル

ポルトガル館は、大航海時代に世界とつながった歴史をテーマに、「海から始まる未来」を体感できる展示を展開。白い帆をモチーフにした曲面デザインの外観は、航海を思わせる開放感のある佇まいで来場者を迎える。

館内ではポルトガルの詩や音楽、伝統装飾タイル・アズレージョをデジタルアートとして取り入れ、大型スクリーンやLEDディスプレイで海洋、環境、共生を詩的に表現。来場者を「海を通じた未来の対話」へと誘う。

館内中央にはパノラマ型の没入映像空間を設置。帆のように曲面化したスクリーンにプロジェクターで高精細CGで海を描き、来場者を「大海原を航海する」感覚に包み込む。このコンテンツがややメッセージ性が強いものの、海洋保護やサステナビリティを詩的なビジュアルで物語り、自然と人間が共存する未来を想像させる映像体験が用意されている。映像コンテンツとして非常によくできている。

「動くLED」のダイナミック演出

パソナ

パソナ館で注目されているのが、LEDを物理的に動かすことで命の成長や自然のダイナミズムを表現する「動くLED」の映像演出だ。

一般的な固定式LEDスクリーンとは異なり、パソナ館ではモーター制御を使ってLEDユニットを天井や壁面のレール上で自由に移動させている。LEDモジュールは上下左右にスムーズに動きながら、映像コンテンツ自体も刻々と変化し、まるで生き物のような動きを再現。映像と物理運動が融合した独自の演出により、未来の食や農が持つ可能性を観客に強く印象づけている。

動かす仕組みもだが、コンテンツを事前にシミュレーションする、何らかの方法(ソフトウエア)が必要だろう

この「動くLED」はキネティックLEDとも呼ばれ、映像・音響・モーション制御をリアルタイムで同期させた高度な演出システムで構築されている。LEDモジュールは独立してモーターに接続され、動作タイミングを緻密に制御することで、LED全体がダイナミックに動く。視覚的なインパクトだけでなく、自然の生命感や持続可能性を物理的な演出で体験させる工夫が詰め込まれている。

小さなLCDでもキネティックに

UAE(アラブ首長国連邦)

あくまでもビジュアル的に、UAEで紹介しておきたいのは32インチくらいのLDCディスプレイを24面並べて、それぞれが独立して動くキネティックなサイネージである。動画を撮影しなかったのだが、黒背景に白文字だけという潔さもあって、実際にはかなりインパクトがあった。

地味だけど注目を集める調光ガラス

バルト(エストニア・ラトビア・リトアニア)

バルト館の壁面にあったのがこの調光ガラス(スマートガラス)である。電源がオンになると透明になるので奥に書かれている文字が見えるが、電源がオフになると白濁状態になり、何も見えなくなる。たったそれだけのことなのだが、LCDやLEDに慣れてしまった目で見ると、意外にも新鮮に感じるから不思議である。使い方次第ではないかと改めて感じた。

宇宙を体感するLEDカーブビジョンの没入映像体験

JAXA

JAXA館(宇宙航空研究開発機構)は、「月に立つ。その先へ、」をテーマに、人類の宇宙探査の未来を臨場感たっぷりに体験できる展示を展開している。特に注目なのが、JAXA Experience Theater「The MOON」に設置された超高精細LEDカーブビジョンだ。

館内に設置されたのは、高さ3メートル、幅10メートルという大迫力のLEDカーブビジョン。0.9mmピッチの超高精細フレキシブルLEDモジュールを用いることで、月面や宇宙空間の映像を緻密かつ立体的に映し出す。視界を包み込むように緩やかにカーブしたスクリーンが、観客をまるで月面に降り立ったかのような没入感に引き込み、リアルな「月面体験」を可能にしている。

WRITER PROFILE