デジタルサイネージは情報を「表示する」だけの時代は終わった。いまやデジタルサイネージは、自ら考え、環境に応じて動き、成果を出す"知的エージェント"へと進化している。生成AIとセンシング技術の融合が生んだ「オートノマスサイネージ」は、単なる表示装置ではなく、都市や社会に新たなインフラとしての役割を担いはじめている。今回は、その構造的変化と、企業や社会にもたらすインパクトを解き明かす。

生成AI(Generative AI)の急速な進展は、デジタルサイネージというメディアの枠組みに構造的な転換を迫っている。その最前線にあるのが、「Autonomous Signage(オートノマス(自律型)サイネージ)」と呼ばれる新たな概念だ。これは、AIがセンシング・分析・生成・学習のプロセスを自律的に実行することで、従来の枠にとらわれない動的かつ知的な情報伝達を可能にする革新的な仕組みである。

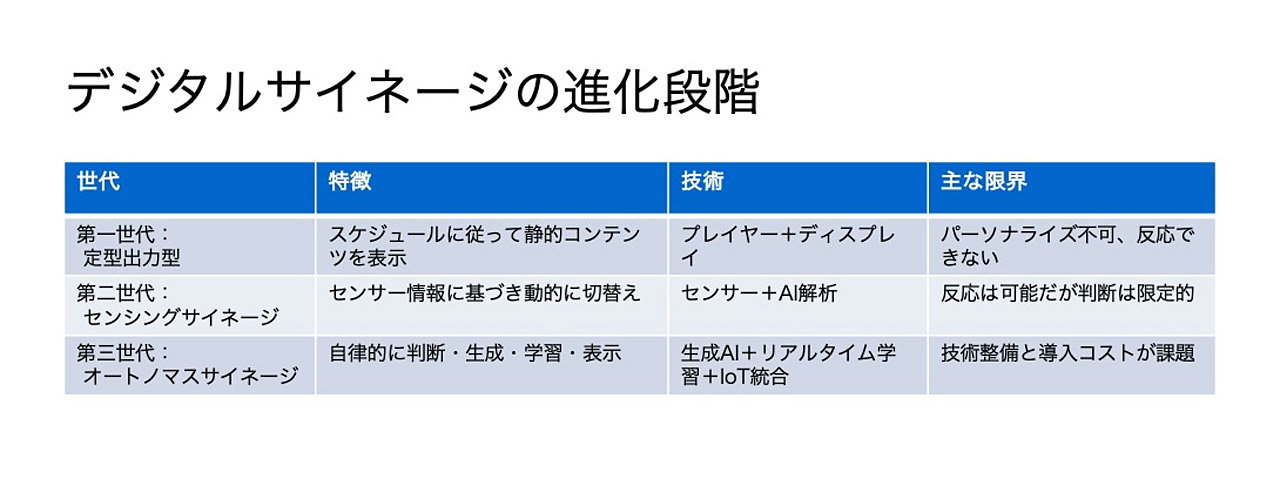

従来のデジタルサイネージは、あらかじめ人間が設計したコンテンツを、固定されたスケジュールで表示する「定型出力型」が主流であった。情報の出力は一方向であり、周囲の状況に応じて柔軟に反応することはできなかった。このような構造では、視聴者とのエンゲージメントに限界があり、運用面でも常に人手を介した調整が必要とされていた。

これに対して、ここ数年で注目され始めたのが「センシングサイネージ」である。これは視線や表情、混雑状況、天候、時間帯などのリアルタイムなデータをセンサーで取得し、それに応じたコンテンツをAIが生成・表示するものだ。一定の柔軟性と即応性を備えたこのモデルは、従来型の限界を乗り越える第一歩といえる。しかし、その判断基準やコンテンツの生成ルールはあらかじめ設定されたものであり、完全な「自律性」を備えているわけではない。

真に革新的なのは、その先にある「オートノマスサイネージ」である。これは、センシング(Sensing)、分析(Analyze)、可視化(Visualize)、そして学習(Learn)という一連のプロセスを、AIが完全自動かつ継続的に実行するシステムである。人間の介在を必要とせず、サイネージ自体が環境の変化や視聴者の反応に応じて最適な情報を即興的に生成・提示し、その結果を自ら学習して次の出力に反映する。この構造により、サイネージはもはや受動的な「装置」ではなく、自律的に判断し行動する「知的エージェント」としての機能を獲得する。

このような進化は、ビジネスの現場に大きなインパクトをもたらす。第一に、従来は数日から数週間を要していたコンテンツ制作や更新作業が、リアルタイムかつ自動で完結するため、圧倒的なコスト削減と運用効率の向上が実現する。第二に、ターゲットの属性や行動、周囲の環境に応じて一人ひとりに最適化された情報を届けることが可能となり、エンゲージメントやコンバージョン率の向上が期待できる。第三に、反応データを継続的に学習・分析することで、マーケティング施策や情報発信の精度が日々アップデートされていくという"進化するメディア"としての側面も見逃せない。

適用可能な領域も急速に広がっている。リテールや広告業界をはじめ、観光案内、公共交通、自治体の窓口、医療施設、防災インフラなど、社会のあらゆる場面で導入が検討されている。特に人的リソースの限られる現場や、多拠点を効率的に運用したい企業にとって、オートノマスサイネージは極めて合理的かつ効果的なソリューションとなりうる。

さらに注目すべきは、これが単なる「技術の進化」にとどまらない点である。オートノマスサイネージの登場は、私たちの「空間との関わり方」そのものを変える可能性を秘めている。街角のサイネージがただ情報を表示するのではなく、その場の空気を読み取り、見る人の関心や感情に応じて語りかけてくるような存在へと変貌していく。これは、都市や社会に知性を宿すという、これまでにない情報設計のフェーズへと私たちを導くものだ。

生成AIとの融合により、情報は一方向的に「発信されるもの」から、状況と対話しながら「最適化されるもの」へと変わる。オートノマスサイネージは、その象徴であり、未来の都市インフラ、そして社会のコミュニケーションの在り方を再定義する鍵となるだろう。

WRITER PROFILE