IQ3シリーズのフラグシップ

今回の主役は、フェーズワン特別仕様のCMOSセンサーを搭載した孤高のデジタルバック「Phase One IQ3 100MP Trichromatic」。1世代前となるフェーズワンIQ3シリーズの最上位モデルである。

フェーズワンが初めてCMOSセンサーを採用したのは「Phase One IQ250(2014年1月発売)」で、他メーカーでも多く採用されることになったソニー製50MPセンサーを搭載していた。従来のCCDセンサーに比べ高感度に強く汎用性に優れたセンサーではあったが、センサーサイズが小さく、14bit記録だったこともあってか、IQ2シリーズのラインナップでは入門機としての扱いで、上位機種は変わらずCCDセンサーを採用していた。

2016年のIQ3シリーズの登場により、新たに100MP(1億画素)16bit記録のCMOSセンサーが、最上位機種としてCCDに置き換わったのだが、フェーズワンはそれだけで満足せず、ソニーセミコンと共同で開発を進め、翌2017年には独自のカラーフィルターを搭載した「トリクロマティック」モデルを発表したのである。

本来ならばスタジオ撮影、特に美術品などのアーカイヴ用途で真価を発揮する業務用機材だが、発売から8年が経ち、今では個人所有するアマチュアユーザーも存在している。そこで今回は、風景やスナップ撮影という一般的な用途で試すべく、群馬県へと車を走らせたのだった。

1億画素の645フルフレームセンサー

2025年現在の中判デジタルとして考えると、1億画素(100MP)は標準的な仕様と言えるだろう。だが同じ100MPでもセンサーサイズが異なり、現在主流の44×33センサーからは約1.5倍、135判フルフレームからは2.5倍ほどの面積となっている。

120フィルムを用いる中判(=ミディアム・フォーマット)645のシステムを、そのままデジタルに置き換えたもので、80mmが当たり前に標準レンズとして使用できるのが特長だ。その意味では「本物の中判デジタル」だと言っていい。

また、センサー側で16bitのA/D変換が実装されており、現在でも抜群のRAW現像耐性を持っている。

ハイライト耐性

センサーサイズの差異を除いて考えるなら、フェーズワンと44×33ミラーレス機との大きな違いは、そのハイライト耐性にあると思う。

こちらは日陰での撮影後、露出を戻し忘れて撮った1枚で、ISO50で撮るつもりが200のまま。つまり2段分オーバーに撮れてしまったもの。極端な例ではあるが、これでもRAW現像でしっかりと階調が戻ってくるし、不自然さは皆無だ。

これは露出ミスをカバーできるという話ではなく、このハイライト耐性を見越して露出を決定できるということ。もちろん輝度差が激し過ぎる場合はその限りではないが、主題に合わせて露出を決定するという選択肢が増える。白飛びしないようにわざと暗めに撮っておく必要が(ほとんどの場合は)ない。

愛用するフェーズワンIQ260をはじめ、多くのダルサ製CCD搭載モデルでも似た特性のため、筆者はこれに慣れきっている部分がある。この連載で他社の現行44×33ミラーレス機の作例を撮る際に、ハイライトが思ったよりも粘らずボツになったカットが結構あったりするのだ。

恐らくこれはセンサーの性能差ではなく、一般向けの中判ミラーレスカメラがAE(自動露出)を前提に、ダイナミックレンジをシャドウ側に振っている(重視している)ためではないかと筆者は考えている。シャドウを持ち上げることに関して比較するなら評価は一変するだろう。

フェーズワンは真っ暗な写真を明るくする用途を想定していないし、ダルサCCDと同等以上のハイライト耐性を保持したかったのではないだろうか。

低感度での発色とキレ、素材としての情報量を重視するフェーズワンと、あらゆるシーンで誰でも失敗なく簡単に撮れることを目指すメーカーとの、思想の違いと言えるのかもしれない。

RAWデータのファイル容量

基本的にフェーズワンのRAWデータ(IIQ)はロスレス圧縮がかかっており、被写体によって多少ファイル容量が異なるのだが、今回三脚に固定し同じ条件でテストしたところ、最も画質の良い「IIQ L 16bit」モードで122.3MB、「IIQ L(14bit)」モードでは97.5MB、非可逆圧縮の「IIQ S(14bit)」モードでは60.5MBとなった。どれも画素数はそのままである。

Capture Oneで表示・編集する際には、純正ソフトということもあってか、さほどデータの重さを感じることなく、FireWire用に残している2012年式のMacBookPro(SSD置換、16GB RAM)でもそれほどのストレスなく実用できた。

トリクロマティック・センサー

冒頭で記したように、本機ではフェーズワンが独自にデザインしたカラーフィルターを搭載している。人間の目に近い忠実な色再現を目指して開発されたもので、従来のカラーフィルターでは色が重なって濁りがちだった部分をハッキリと分離し、RGB各色が均一に取り込まれる設計となっている。ソフトウェアからのアプローチではなく、ハードウェア的に解決しようというフェーズワンのこだわりには脱帽するしかない。

このトリクロマティック・センサーについては、登場時に多くの検証がなされているのだが、まず人間の目は物体に当たる光の反射率の違いから脳内で色を認識しており、そもそも見え方には個人差がある。そして人間の目に近づけるための撮像素子とカラーフィルターの歴史があり、それらはあまりにも深く「写真を撮る」こととは別ジャンルの複雑な学術分野だと感じている。

そして実際には、取得したRAWデータを表示させるために画づくり(=ソフトウェア的な解釈)が不可欠であり、現像プロファイルによって色は変化する。つまりセンサーの色特性を実写で識別するには、他の要素が占める割合があまりにも大き過ぎるのだ。

筆者は撮る側の人間なので、片手間で勉強してみたところで、色科学やカラーフィルター、表示プロファイルの専門的な分野に踏み込むことは難しい。そして語弊を恐れずにいうならば、興味があるのは「実際の写り」だけである。

試写の旅、群馬。

5月半ば。早朝から車を走らせ下道で群馬へと向かった。出不精で面倒くさがりな筆者は、この連載を口実に小旅行にでかけることを覚えてしまった。面倒でも実際に出かけてみると、それなりに学びもあり美しい光景と出会えたりするものだ。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

天気はイマイチだが、気の向くまま車を止めて写真を撮った。写真旅で下道を使う大きなメリットである。

※画像をクリックして拡大

今回は思い切って群馬県の四万温泉に宿を取ることにした。もちろん原稿料は宿泊費できれいに消えてしまうのだが、それはそれである。

渓谷側の部屋を予約し、朝霧に浮かぶ渓谷を期待して早起きするも見事な晴れ。ベランダにも出られないようになっていたので、早朝からただ目の前を覆う木々を撮る。

※画像をクリックして拡大

フェーズワンは業務用ルーツということもあり(本機はJPEG記録もできない)、カメラマンが自分で仕上げる前提の、比較的ナチュラルなRAWデータが得られる。一般向けカメラのように、撮ったままで良い感じに見せる画づくりではないので、物足りないと思う人もいるかもしれない。あくまで色に忠実な素材データだと捉えると扱いやすいものだ。

作例はすべてデイライト固定で撮影、RAW現像時にWBの微調整と基本的な調整を行ったものである。プロファイルは「ProStandard」。特別な味付けや現像プリセットなどは使用していない。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

奥四万湖へ

群馬在住のカメラマンさん(IQ4 100MP Trichromatic ユーザー)に案内していただき、四万温泉の一番奥に位置する奥四万湖(おくしまこ)へ。四万川をせき止めたダム湖で、その水の青さで有名なスポットだ。青く染まる理由は諸説あるようだが、この絶妙な青色は「四万ブルー」と呼ばれているらしい。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

当然ながら、太陽の位置や見る角度、風の有無で表情を変える湖面。到着した直後がもっとも濃厚な色をしていた。この深い色はCapture One上では美しく表示されていても、sRGBのJPEGで書き出すと別物になってしまい、そのままお見せできないのが残念である。

※画像をクリックして拡大

高感度テスト 土合駅

フェーズワンに高感度を求める人は中々いないと思うが、群馬初日に最高感度のISO 12,800を使用する機会があったので紹介する。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

「日本一のもぐら駅」と呼ばれる土合駅(群馬県利根郡)の存在を教えていただき、興味を惹かれ行ってみることにした。無人駅なのだが、訪れるのは観光客ばかりに見える。

上り線のホームが地上にあり、下り線ホームは、長い通路を経て463段もの階段を降りた先、地下70メートルにある。これが「もぐら駅」の所以である。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

事前に情報を知った上で訪れたのだが、この階段は想像をはるかに超えていた。少し降りたところで写真を撮る。長い長い階段を登ってくる人が見える(拡大すると10人ほど確認できた)。途中には休憩用ベンチが数カ所設けられているが、諦めて引き返す人も少なくない(次の駅で引き返せば地上ホームに着く)。

この位置から上を見上げて唸る(写真下)。降りるのは良いが、降りたらこの何倍もの階段を登らなくてはならないのである。下のホームを見てみたい気持ちもあったが、運転疲れもありここで退散することにした。

※画像をクリックして拡大

この写真が、最高感度のISO 12,800で撮影したものである。拡大してみるとそれ相応にノイジーではあるものの、この高感度域でありがちなカラーノイズが少ないことに驚く。

感度上げずに三脚を使えという至極まっとうな指摘はひとまず無視したとして、通常はカラーノイズ(赤系統のラインノイズが画面全体に出たりする)を消すためにノイズリダクションをかけ解像感が損なわれていくものだが、その必要がないのは独自カラーフィルターを持つトリクロマティック・センサーゆえの特性だろう。後日通常の100MPモデルのISO12,800を確認したがまったくの別物だった。「輝度ノイズ」は発生しているが「カラーノイズ」が少ないおかげで意外と使えるのである。

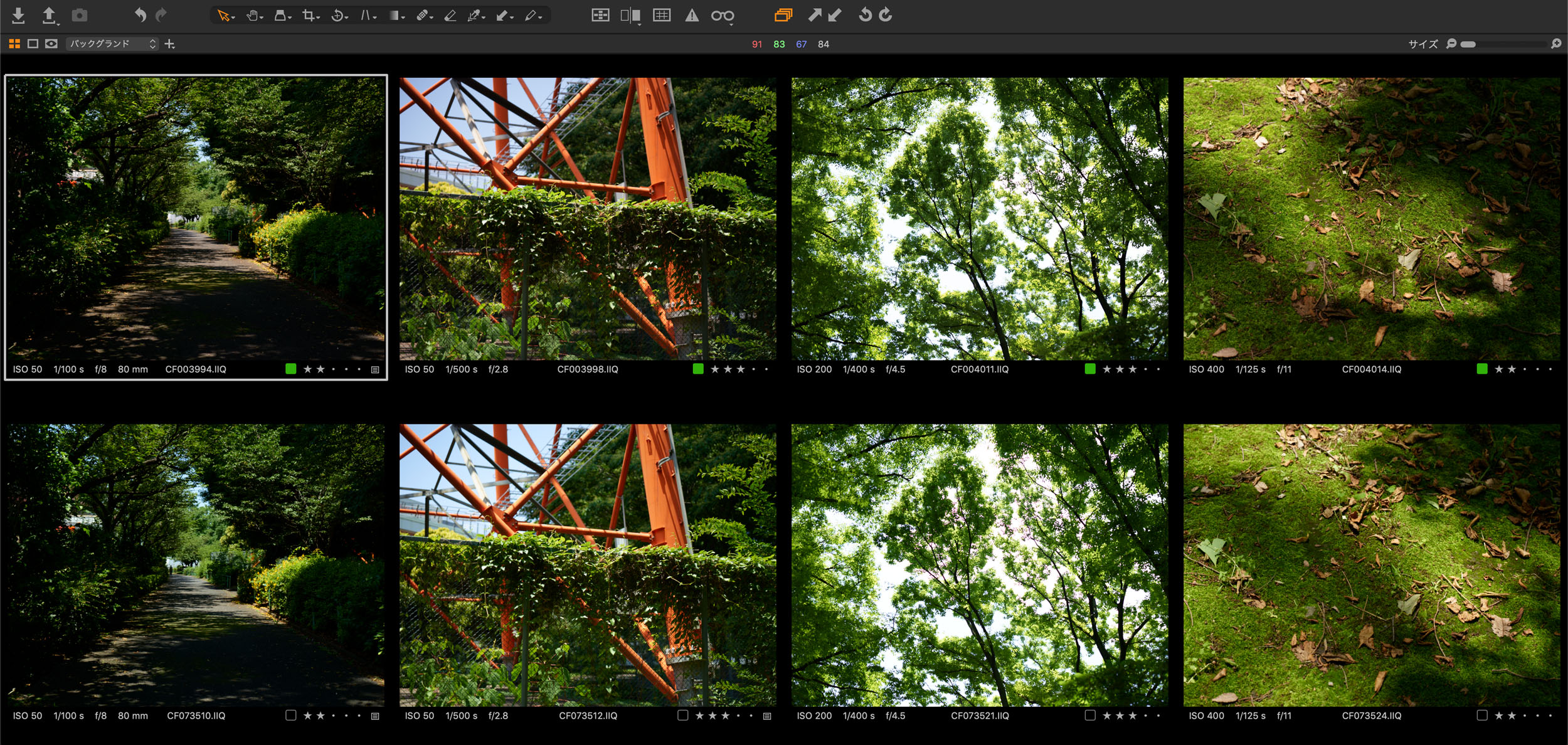

通常モデルと実写比較

何という偶然だろうか。トリクロマティックでの作例を撮り終えた段階で、ちょうどやりとりをしていたフォロワーさんが、通常モデルのIQ3 100MPユーザーだと判明。事情をお話しして、比較のため数日間お借りできる運びとなった。

まず、通常の100MPではベース感度がISO50のところ、トリクロマティック・センサーではISO35となっている。つまり通常よりもカラーフィルターの透過率が低い(厚みがある)、言い換えると、より光を選別してセンサーに届けているということになる。低感度を重視するスタジオカメラだからこそできる方向性だろう。この理屈だと高感度の画質が落ちるはずだが、カラーノイズが少ないおかげでむしろ良く見える。

※画像をクリックして拡大

試しに同じ露出で手持ち撮影してみたところ、色温度5000kで揃えてしまうとこれだけ違う。基準となるグレーバランスが異なるようだ。カラーフィルターが異なるため当然といえば当然なのだが、この状態でカラーチャートを撮影したところで、プロファイル(色の解釈)が違えば、それがセンサー自体の色特性なのかはよくわからない。ここは前述の通りである。

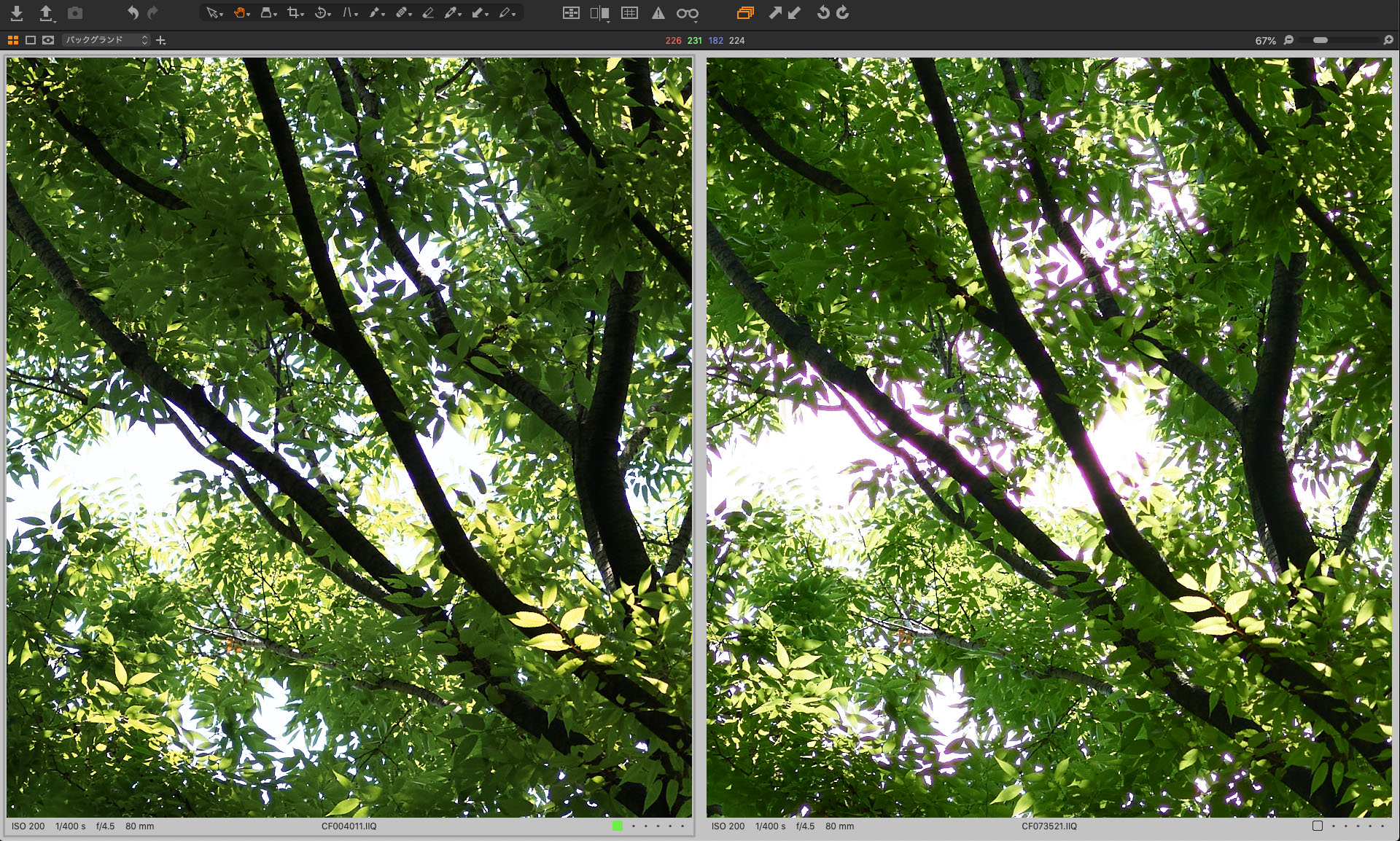

難しい話は一旦忘れてみよう。いつもテストしている場所で三脚に据え、カメラとレンズはそのまま、バックだけを交換する方法で違いを見ることにした。実用ベースで撮影し、目に見える違いがどこまであるかを知りたいのである。

※画像をクリックして拡大

WBと露出を揃えて比較してみたのだが、解像感は同等。それぞれの標準プロファイルでは、通常モデルの方がスカッとした素直な色味で、トリクロマティックでは少しマゼンダ寄りの、濁ったような深みのある色に見える。

この日試した範囲では、特定の色だけが違った発色をするということは確認できなかった。RAW現像はトリクロマティックの方が癖があると感じるが、写りだけを見ると想像していたよりも違いを見つけられない。思ったよりも通常の100MPモデルが良く写る、というのが正直な感想である。

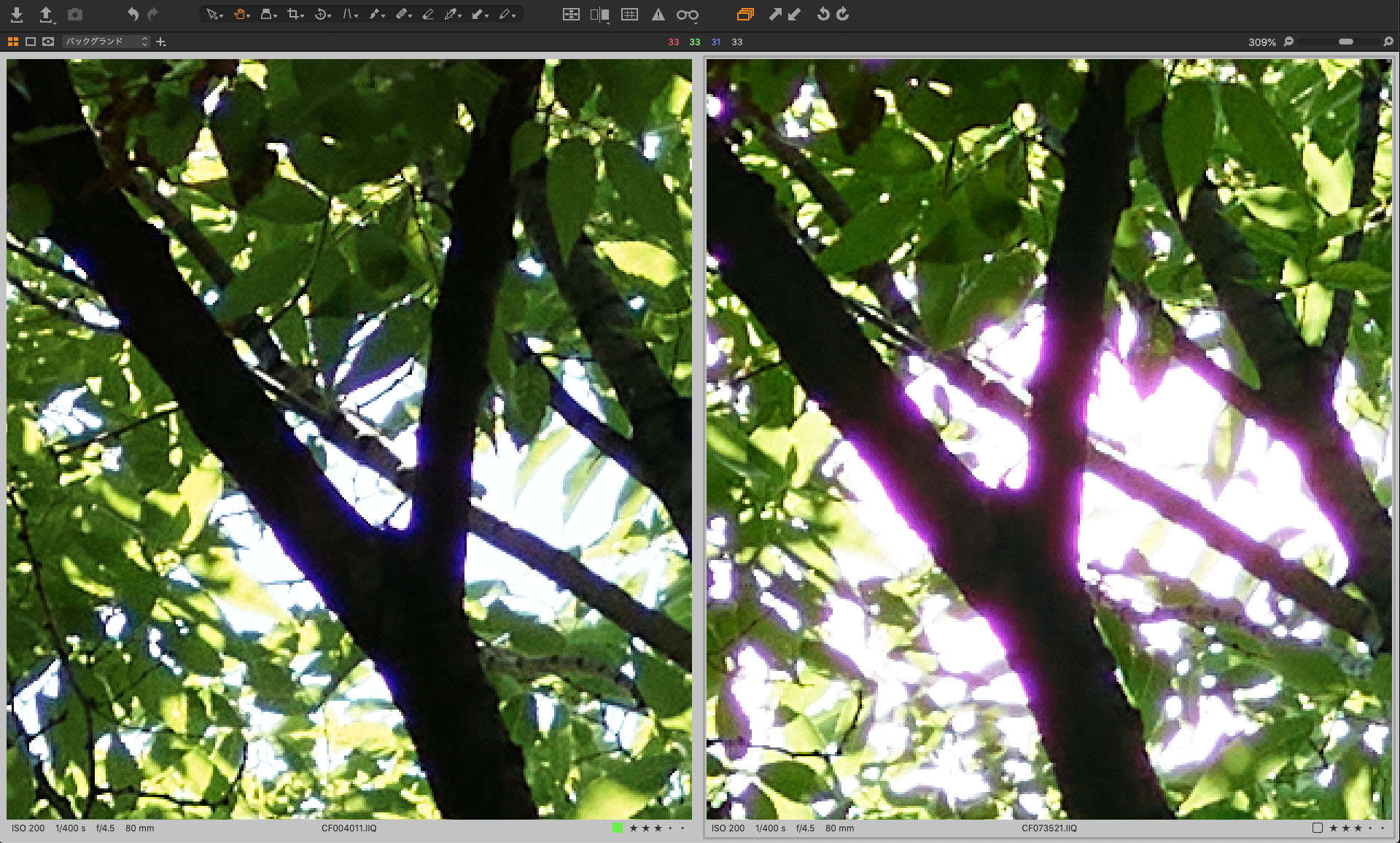

※画像をクリックして拡大

ただひとつ、明確な違いもあった。輝度差が大きいシーンでF4.5と絞りを開けた状態(=パープルフリンジが出やすい条件)でのテストだが、通常モデルでは強力なフリンジが発生し、Capture Oneのパープルフリンジ軽減を使用しても「焼け石に水」状態なのに対し、トリクロマティックではほとんど発生せず。

300%ほどに拡大して見ると、トリクロマティックでもブルーのフリンジが小さく発生しているが、1億画素を100%表示で見ても判別できないほど微細なものだった。もちろん光の状況によるとは思うが、同じレンズを使っているのに写りが良くなってしまう。

この傾向は事前に知っていたものの、自分でデータを確認して驚いた。ソフトウェアによる後処理では限界があるし、ほとんどのカメラでこういった問題は発生する。先の高感度域でカラーノイズが少ないことと合わせて、トリクロマティックの明確なメリットだと言えるだろう。

まとめ

冒頭でお伝えしたように、トリクロマティックが真価を発揮するのは業務用途のスタジオ撮影である。今回は群馬へ持ち出した他、ここでは掲載していないがモデルの撮影も行った。

その上で個人的なトリクロマティックの印象を語るなら、第一声は「まるでCCDみたい」である。同じIQ3シリーズのCCD機(IQ380、IQ360)と並べても違和感のないようにチューニングされていると感じた。

パッと見の発色はダルサCCDの方が好みだし、他にも違いはたくさんあるだろうが、等倍で見たときの解像感や質感描写なども遜色なく、RAW現像時のデータの反応も似ている気がする。一般向けのCMOS機と比べた時のような、根本的に何かが違うという違和感がないのだ。CCDだろうがCMOSだろうが、同じメーカーが同じ思想で製品化すれば、ここまで持ってこられるのだと実感した。そしてCCDを使う上での問題点の多くが解決されている事実。

筆者自身が中判デジタルに魅せられたキッカケが「Leaf Aptus22」に搭載されたダルサCCDの写りだったこともあり、個人的な嗜好を踏まえて、自分が中判に求める写りはフェーズワンIQ260が最適解だと判断して使ってきたが、これならば十分に置き換えられると感じた。この連載の第1回で特集した「Phase One IQ4 150MP」ともまた違った個性である。

フェーズワンが「再設計」したカラーフィルターを体験できるのは、本機とIQ4 100MP Trichromaticの2機種のみ。どちらもまだまだ前線で活躍している機種のため、お値段は張ってしまうが、十分にその価値はあるのではないだろうか。

おまけ(竹久夢二伊香保記念館)

遅くなる前に東京へ戻りたい気持ちとは裏腹に、偶然見かけた看板が気になって仕方がない筆者。

※画像をクリックして拡大

大正の浮世絵師とも称される竹久夢二は、今風にいうなら当時の売れっ子商業イラストレーターである。彼は岡山出身として知られているため「なぜここに?」と一瞬混乱したのだが(岡山の「夢二郷土美術館」に行ったことがある)、どうやらここ群馬県の伊香保にもよく訪れていたらしい。

※画像をクリックして拡大

何の予備知識もなしでチケットを購入し入館すると、ひとりの女性スタッフが丁寧に順路を案内してくれた。間もなくオルゴールとピアノの生演奏が始まるので、展示ホール内でお待ちいただけたらとのこと。

平日の午後で来館者が少ないためだろうか。構わず2F展示室で商業作品を見ていた筆者にも、今から生演奏がはじまるとわざわざ声がかかった。翌日は朝早くから撮影だったので時間を気にしていたのだが、急いでも仕方がないと1Fのホールへ戻ってみると、100年ほど前の家庭用オルゴールの仕組みから解説が始まっていた。

見た目から想像するよりも大音量できれいな音色に驚く。シンプルな構造が美しい。合わせて、当時駅舎などに置かれていたコイン投入式の大型オルゴール(高さ2m以上ある代物)の生音も聞くことができた。100年前に実際に使われていたことを想うと想像が膨らむ。

※画像をクリックして拡大

そしてピアノの生演奏である。なんと入館時に案内してくれた女性スタッフがそのまま演奏をはじめた。正直そんな予感はしていたのだが「自分で弾くのかよ!(失礼)」と心の中でツッコミを入れながら100年前と140年前の(詳細は省略する)種類の違う2台のピアノで生演奏に聴き入った。

音楽には明るくない筆者だが、その昔撮影した女性ピアニストが「何時間も同じ音を出しつづけるだけの指の力が必要」とおっしゃっていたのを思い出しながら、淀みのない安定した手元を見ていた。

初心者でも聴きやすいよう数分にまとめられた楽曲だろう。長年積み重ねられた「質量」を感じる演奏。派手さよりも一定の基礎力とアベレージが求められるのは写真の仕事でも同じである。

※画像をクリックして拡大

ひと組の老夫婦と筆者のためだけの贅沢な時間だった。たった3人の前で演奏するのは楽しいものではないだろうが、人生いろいろあるとはいえ、自分もがんばろうという気持ちになる。

もちろん竹久夢二の展示も充実しており、雑誌の表紙デザインであったり、着物や帯の図案なども見ることができ、ポストカードを購入して良い気分で帰路に着いたのだった。

1983年福岡生まれ。グラフィックデザイナーから転身した職業フォトグラファー。2013年に中古購入した中判デジタルでその表現力の虜となる。福岡のシェアスタジオで経験を積み2022年に上京。

総合格闘技(MMA)ファン。

Website、YouTube、Instagramを更新中