Leica S2とは

連載27回の今回は、ライカSシリーズ初号機「Leica S2-P」を特集する。

2009年、バックタイプが主流だった中判デジタル市場に投入された一体型のカメラであり、ライカにとって初の中判、初のAF一眼レフカメラでもある。

中判の一眼レフとは思えないコンパクトなボディに、妥協のないレンズ群をラインナップした、プロフェッショナル向けのデジタル専用システムだ。

通常モデルの「Leica S2」から、背面液晶がサファイアガラスになり、2年間のプロサポートが付いたのが本機「Leica S2-P」となっている。撮影する上で機能的に変わりはない。

※90年代中頃に「Leica S1」という3ショットのスキャンカメラが登場しているが、このSシリーズとは別物である。

この連載では過去に「Leica S3」や「Leica S-E(Typ006)」を特集してきた。特に後者は同じCCDセンサーを採用しているため、似た感じではないかと考えていたが、実際に使ってみるとあらゆる面でキャラクターの異なるカメラであった。

感覚的な話になってしまうが、実機を手にするとシットリとした高級感がある。マグネシウム製の軍艦部にはSSダイヤルと肩液晶のみで、ボタン類がひとつもないことにシンプルゆえの「美」を感じてしまう。後継機ではGPSユニットが追加され、Type007以降では動画用のボタンもある。ここまで徹底してシンプルなのは本機だけだ。

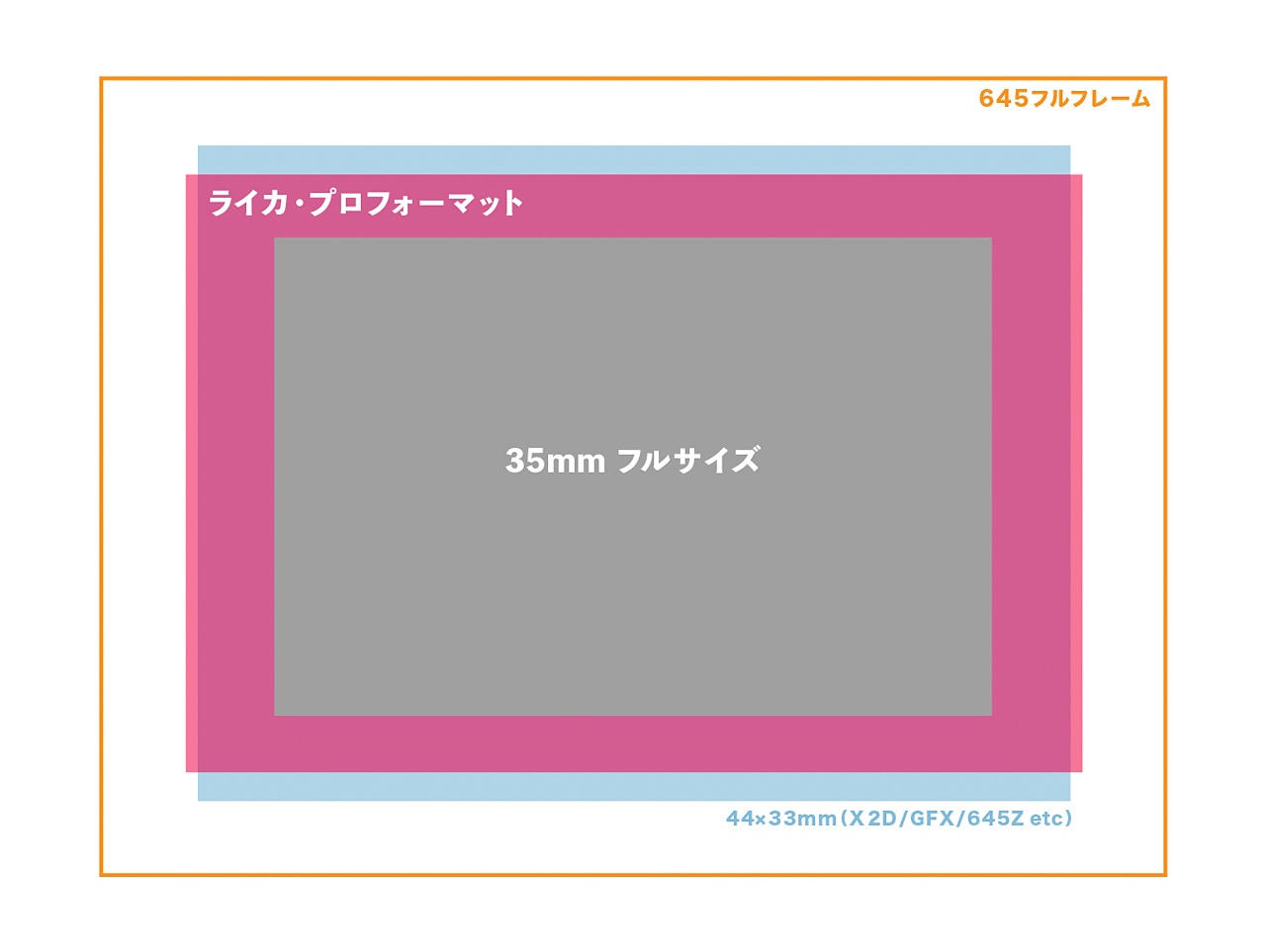

45×30mm ライカ・プロフォーマット

撮像素子には45×30mm、3,750万画素の後期型コダックCCD(Kodak KAF-37500)を搭載。近年の中判センサーと同じく、センサーからの14bitの信号を補間処理で16bitとして保存する。

実質44×33mmと同クラスのセンサーだが、ライカ判(135判)のアスペクト比3:2へこだわりから特注した、ライカSだけの特殊なセンサーサイズである。

付け加えておくと、120フィルムを使う中判(=ミディアム・フォーマット)は645以上のサイズを指すため、ライカはこのレンジを「ミドルサイズフォーマット」と呼称している。

ほぼ同じセンサーを積んだPENTAX 645D(Kodak KAF-40000)とRAW現像時の特性は似ているものの、画像処理プロセッサには富士通セミコンと共同開発した「MAESTRO」を搭載しており、JPEGでの発色はまったく異なる。

従来の中判デジタルはRAW現像専用機だったが、一体型カメラのMamiya ZDからはじまり、本機でもJPEG記録が可能となっている。業務用途だけでなく、趣味で使うハイアマチュアを明確に意識した中判デジタルへの転換期だったのかもしれない。

また、後期型のコダックCCDは低感度よりも高感度、ハイライトよりもシャドウ側のディテールに重きを置いており、ベース感度も高めのISO 160となっている。

ファースト・インプレッション

※画像をクリックして拡大

桜の季節ということもあり、ふらりと撮り歩いてみた。使用したのは標準レンズの「SUMMARIT-S 70mm F2.5 ASPH.」。ライカ判(135フルサイズ)換算で56mm相当の画角になる。

ボディがコンパクトなのと、縦横のアスペクト比が135フルサイズ機と同じなため、良い意味で中判だと意識することなく撮影できる。

※画像をクリックして拡大

少し撮ってみて驚いたのは、背面液晶に表示される写真の色。空の青が特徴的で、全体にかなりコッテリと味付けされている。後継機では比較的ナチュラル路線だったので、あまりの性格の違いに戸惑った。

晴天時に空を撮ろうものなら、空の部分だけマゼンタを抜いたスカッと抜けるような青が記録される。今回も普段通りマニュアル露光で撮影しているが、AE(自動露出)であれば少し暗めに、もっと濃厚な写真になると思う。

※画像をクリックして拡大

ライカSで撮る、サクラのある光景

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

はじめての街を歩きながら、桜のある光景を切り取るうちに、思いがけず素敵な空間に迷い込んだ。

昭和の香りがする集合住宅の中で、桜の花びらが散りはじめている。生活感はあるのに、聞こえるのは風に揺れる木々の音だけだ。どこか懐かしいような、刹那の風景。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

筆者は元来へそ曲がりで、皆がこぞってSNSにアップするような、季節の風物詩を撮影することに興味がなかった。これまで桜を入れて人物を撮ることはあったが、桜を撮影しに出かけたのは、今回が人生2度目である(1度目はロケハンだった)。

どんなに億劫でも、知らない場所を歩いてみると新鮮な発見があるし、その視点を養うために撮り歩いている部分もある。今回に限らないが「中判カメラANTHOLOGY」という連載がなければ、出会わなかった光景も多い。

SUMMARIT-S 70mm F2.5 ASPH.

※画像をクリックして拡大

今回使用したのは、ライカSシステムの中で最も安価に入手できる標準レンズ「SUMMARIT-S 70mm F2.5 ASPH.」。SシステムでのSUMMARIT(ズマリット)は、F2.5のレンズを指す。

中判の標準レンズとして考えると少し明るく、かなり寄れるレンズである(最短撮影距離は50cm)。

Sシステムのレンズは、デジタルでの光学性能を重視した鏡筒が長めのレンズが多い。通常タイプとCS(セントラルシャッター = レンズシャッター)搭載モデルの2種類がラインナップされている。

また以前の記事でも紹介したように、ライカ純正アダプター使用でハッセル/富士フイルム製のHCレンズ(レンズシャッターも動作する)、CONTAX645レンズが制限なく使えることも忘れてはならない。

最終世代のコダックCCDとRAW現像

前述のように、カメラの画質設定をすべて「標準」にしても、かなり演出された画が液晶画面にプレビューされるのだが、記録されたJPEGデータと、RAWデータ(DNG形式)をCapture One上で並べるとまるで違う画になる。

Capture One Pro 21からはライカS(Typ007以降)に正式対応しており、レンズプロファイルまで用意されているが、Leica S2-P本体のプロファイルは存在せず、DNGの汎用プロファイルで表示されるため、まったく違う発色になってしまう。以前試したLeica S-E(Typ006)では、背面液晶で見たものとCapture One上で見たものが近いと感じていたので驚いた。

業務用としてはあまり味付けが濃いものは好まれないことが多いため、後継機ではナチュラル路線にシフトしたのだと思われる。

ここは筆者の個人的な印象になってしまうが、最終型コダックCCDのRAW現像には少し苦手意識があり、ハイライトが飛びやすかったり、特定の色の発色が強かったり、シャドウ部分の色調をコントロールするのが難しいと感じていた。

今回は個性的なJPEGデータをよく観察しながら、ハイライトが飛んでも気にせず、パキッとコントラストを上げて基準の色味を決め、シャドウ側の色を調整する。あとは触らないという、筆者なりの結論に達した。自分の思い通りに仕上げようとするよりも、自分が「コダックっぽい」と感じる方向に振ってあげると、写真として落ち着く気がする。

まとめ

一眼レフカメラという特性もあるが、写真を撮るという行為のみにフォーカスした、ライカ入魂の写真機だと言えるだろう。

しかし、ライカ初の中判、初のAF一眼レフカメラということもあり、未成熟な部分もある。以前特集したLeica S-E(2016)やLeica S3(2020)では、メニューの入り方や操作系統が改善されていたことがわかった。

メーカーが想定していたプロユースという意味では、画づくりの個性が強すぎる感もあるし、スタジオ用としてはベース感度がISO160というのも微妙な部分だろう。後継機ではナチュラルな素材重視の画づくりになり、ベース感度は100に、高感度耐性も半段ほど向上しているようだ。

だがそれは仕事目線のお話。趣味としてカメラの個性を楽しみたい方には唯一無二のライカSになるかもしれない。手にした感覚や軍幹部のシンプルなデザインは所有欲をそそる。少しブレやすい面もあるが、シャッターのフィーリングも気持ちいい。

* * *

この時代のCCDライカは、デジタル部分を旧イマコン社が担当しており、いわゆるセンサー腐食問題(IRカットフィルターのコーティング剥がれ)が発生することでも知られている。この連載のVol.15で紹介した「Imacon ixpress 132c」でも同様の問題が発生していた。

今回お借りした個体はIRカットフィルターが交換されており問題なく使用することができたが、このリスクは避けられない点に注意してほしい。

2025年4月現在、ライカSはディスコン状態になっているが、新たなミラーレスを開発中で、Sレンズも使用できるとの公式アナウンスがある。人気のSLシリーズで培った技術を投入した、ライカらしい中判ミラーレスの登場を待ちたいところだ。

1983年福岡生まれ。グラフィックデザイナーから転身した職業フォトグラファー。2013年に中古購入した中判デジタルでその表現力の虜となる。福岡のシェアスタジオで経験を積み2022年に上京。

総合格闘技(MMA)ファン。

Website、YouTube、Instagramを更新中