Hulu初配信の4K UHD/HDR対応コンテンツ制作背景を紹介

Blackmagic Designは2021年5月14日、「DaVinci Resolve Monthly SAMPLER」をZoomアプリによるオンラインセミナー形式で開催した。Monthly SAMPLERは、映像制作のプロから学生まで幅広いユーザーが参加しているDaVinci Resolveの情報共有を目的としたイベント。これまで映画「パラサイト 半地下の家族」のカラリストでもあるケビン・カン氏や、ガジェット系YouTuberのドリキン氏などの著名な方々が登壇して情報交換が行われてきた。

Vol.16のゲストは、博報堂プロダクツの浦田淳氏とDaVinci Resolve認定トレーナーのマウントキュー山本久之氏。Huluの4K・HDR対応コンテンツ初となるオリジナルドラマ「THE LIMIT」の制作ワークフロー紹介が行われたので、その様子をお届けしよう。

Huluが4K UHD/HDR/5.1chサラウンド番組放送を開始

「THE LIMIT」は、Huluにて独占配信中(全6話)の1シチュエーションドラマ。「半径3メートルの人間ドラマ」をキャッチフレーズとした会話劇で、リミット空間に追い込まれたときに現れる人間の本性をテーマとしている。

THE LIMIT」は4K・HDR映像&5.1chサラウンドのHuluオリジナル作品。全6話独占配信中。

ドラマの制作担当は博報堂プロダクツで、同社のフォトクリエイティブ事業本部の撮影チームと映像クリエイティブ事業本部の合同プロジェクトチーム「Next Film Lab.」が母体となってプロダクションを担当した。

映像のR&Dを手掛ける社内プロジェクト「Next Film Lab.」が制作を担当

冒頭、浦田氏が初回の打ち合わせで感じたプレッシャーを紹介。「THE LIMIT」は、Hulu初の4K UHD/HDR対応コンテンツで、HDR撮影や5.1chサラウンド収録による高い放送品質が求められたという。その第1弾の番組制作であり、今後に向けたさまざまなシステムを4K HDR対応させていく大事なプロジェクトだったと語った。

テクニカルディレクターとして本作品のスタッフとしても参加した山本氏は、「4KでHDR、音声も5.1チャンネルのいきなり高いハードルがあって、さあ来年に向けてハードルを跳んでください、というスタートでした」と当時の心境を振り返った。

手作業で別録り音声と映像を同期

「THE LIMIT」は「制限をかける」をコンセプトとしているが、現場スタッフにも相当な制約があったという。バスやタクシーなどの現場は狭く、撮影は困難を極めたと振り返った。

例えば、小型で自由度の高さからα7S IIIをメインカメラに使用。そこで山本氏はHDRのグレーディングを想定して外部レコーダーの10bit収録を提案したが、カメラマンは狭い現場を考慮して最小構成を希望。最終的には、H.265形式のS-Logによる内部記録を選択したという。

次に、アプリケーションや映像と音声の同期を紹介。アプリケーションはDaVinci Resolveのバージョン16を使用。しかし当時は少し微妙な時期で、DaVinci Resolve 17のベータ3かベータ4を公開。DaVinci Resolve 17には「HDRパレット」と呼ばれるHDRのグレーディングの機能が搭載され、浦田氏もDaVinci Resolve 17に興味があったという。

山本氏はベータ版でも安定しているものの、万が一逆戻りの時間を考慮して17は見送り。最終的には、安定バージョンのDaVinci Resolve 16.2.8を選択したと続けた。

本番用の音声は、α7S IIIのカメラ収録のほかに、メインとして音声スタッフがレコーダーで収録。カチンコとスクリプターが現場で「テイク、カット、ファイル名はこれ」と指示をして、それを頼りに手動で画と音を同期する方法で行った。

しかし、その後の画と音の同期はタフな作業の連続だったと振りかえった。オフラインエディターに渡す素材は、1話につき100カットから200カットの膨大な量があり、さらにそれぞれに役者のピンマイクやガンマイクで状況を収録した4チャンネルから5チャンネルの音声ファイルで溢れかえったという。

浦田氏によると、DaVinci Resolveには別録りしたオーディオを自動同期するオーディオシンク機能があるが、音声レベルが小さすぎると自動で見つけられないうえに、違うものが当たってしまう。結局、最初から最後までチェックする必要があったという。

さらに、カチンコをピントがくる位置に置くことができないのが原因による不明ファイルが多かったり、役者のピンマイクやガンマイクのレベルが違う、チャンネルのレイアウトが違うなどの問題に悩まされたという。例えばオーディオトラックのチャンネル1は役者Aだが、次のカットに行くと役者Bになるなど、チャンネルレイアウトを変えなければいけないこともあったと語った。

最終的には若手スタッフの力を借りて、浦田氏のアシスタントがすべてマニュアルで同期作業を担当。山本氏は「ちょっと酷なことをやらせてると思いました」と振り返った。

Avid Media ComposerとDaVinci Resolveの相性は良好。コンフォームに問題なし

次にコンフォーム方法を紹介。オフライン編集はAdobe Premiere ProでDaVinci Resolveでコンフォームを予定していたが、ここの工程は予定よりもスムーズにできたという。

Premiere Proからは、AAFやXML、EDLでもらってもDaVinci Resolveではコンフォーム時に問題が発生して時間がかかることがある。そこで山本氏はスムーズにグレーディング作業に入れるようにコンフォーム作業を担当し、全6話で6回徹夜のつもりで準備をしていたという。しかし、急遽エディター専門職の方を立てて、Avid Media Composerに変更。帰ってきたコンフォーム用のデータは完璧だったと説明した。

浦田氏によると、PremiereとDaVinci Resolveの相性の問題でコンフォーム時に時間可変が入っていると設定がうまく変換されないことが多く、タイムラインやプログラムウィンドウなどが赤くなる「メディアオフライン」と表示されることがよくあるという。しかし、Media Composerの編集状態からAAFの形式でコンフォームはほぼ問題なし。DaVinci Resolveと相性がよくてスムーズに作業に入れると解説した。

見慣れたルックのSDRを先に仕上げる

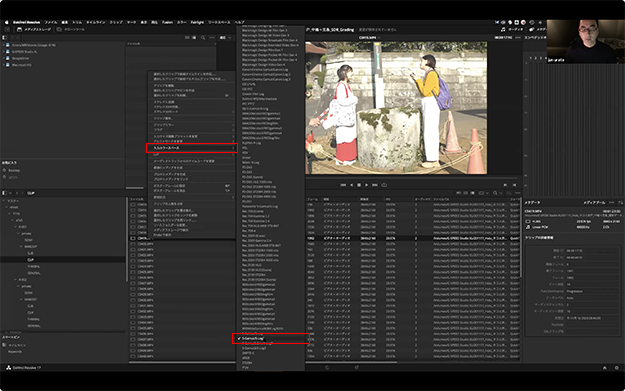

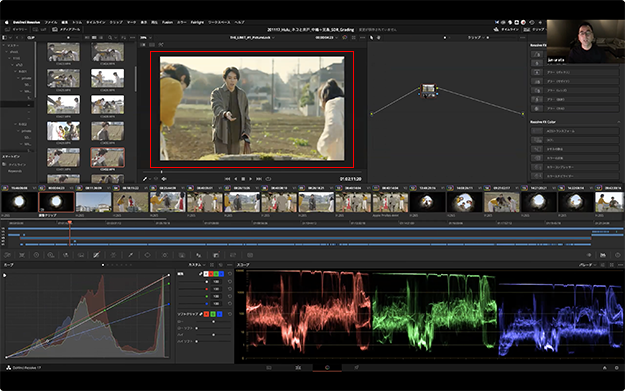

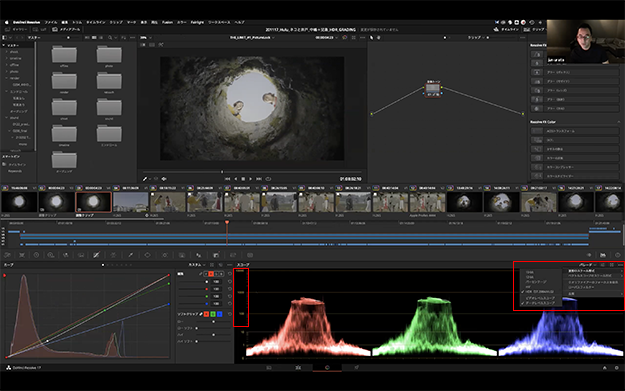

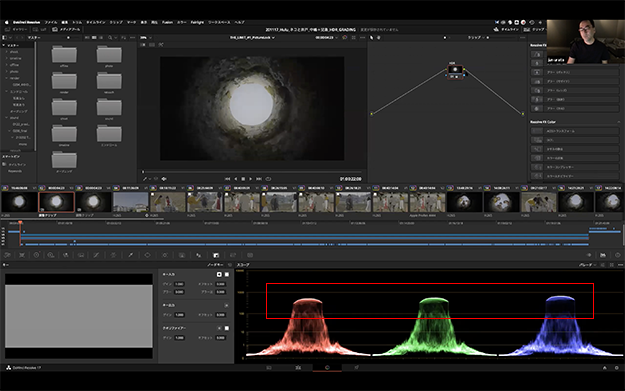

コンフォームが終わるとグレーディングに入る。ここで浦田氏は、DaVinci Resolveを開いて深い部分まで解説してくれた。ちなみにデモに使ったDaVinci Resolveのバージョンは17だ。

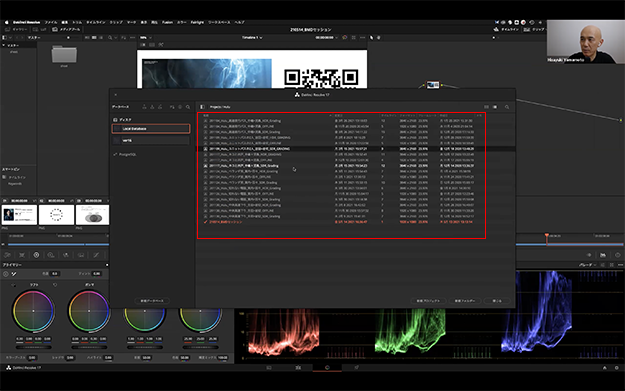

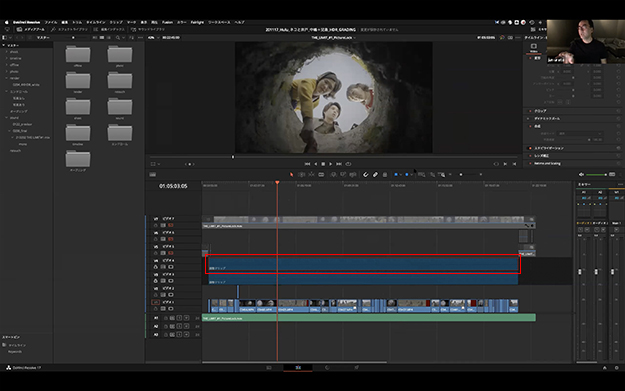

Huluの実際のプロジェクトには、「フルHD解像度のSDR」と「4K HDR」、「事前の素材を渡すための音と画を合わせるオフライン用プロジェクト」の1話につき、3つのプロジェクトがあると紹介した。

Huluの全プロジェクト。1話につき3つのプロジェクトがある

浦田氏は、第1話のSDRのプロジェクトを紹介。ベースの技術方式はPQ方式で、PQはSDRとHDRの互換性はない。そのため、同一のコンテンツであってもSDRとHDRの完パケを作成する必要がある。ちなみに、放送業界向けのHLG方式は、従来のSDRテレビでも違和感なく表示できるとも紹介した。

最初に問題となったのは、SDRとHDRの仕上げの順番だったという。浦田氏は普段は広告の仕事がメインで、普段は4K HDRの仕事は手がけていない。制作チームの監督やカメラマンも含めて、誰もHDRに関しての経験を積んでいない。HDRをいきなり始めるのは危険性があるため、普段のCM制作で見慣れているSDRを最初に選択したと解説。

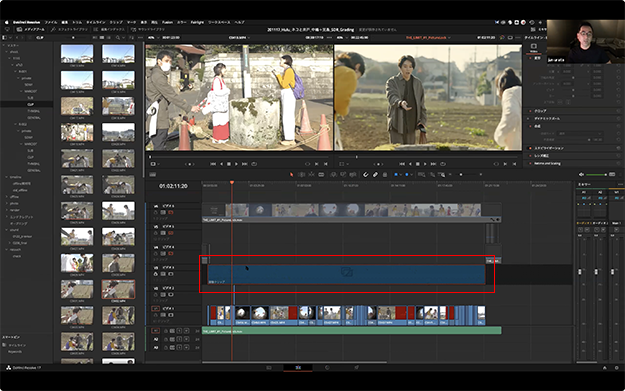

次にSDRのコンフォームしたタイムラインを紹介。Media Composerで編集されたデータがビデオ1に乗っており、それぞれのノードをCMのように細かくマスクを切って作っていくのではなく、全体シーンの中で違和感あるところをならして行くという。

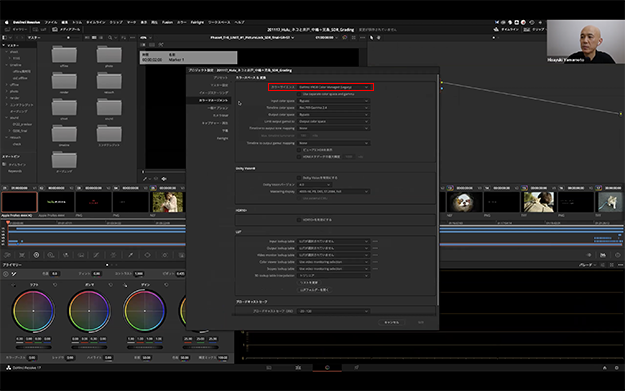

初期設定は「カラーマネージメント」の「カラーサイエンス」設定が重要で、「DaVinci YRGB Color Managed」を選択としている。

初期設定のカラーサイエンスは重要な設定

実際の撮影生データに適正な撮影時のLogを充てて、リニアライズする。最初の設定はこのような感じだと解説した。

適正な撮影時のLogを当てて、リアライズする

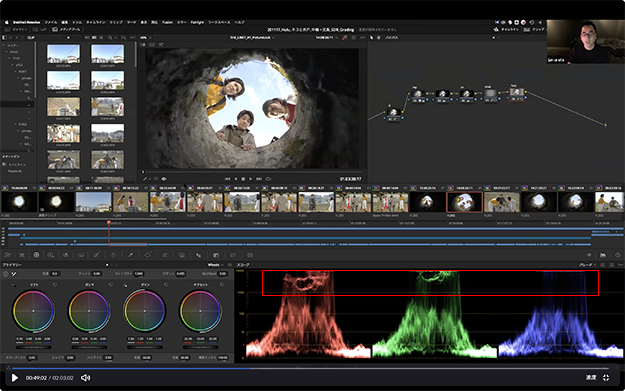

浦田氏はシーンの一例を紹介。ここのシーンでは、明るい、暗い、少し色が偏っているのをならすノードを作成。画面はノードを充てない素のリニアライズされた状態で、「ビデオスコープ」を見ると、撮影の条件などで少し突き抜けているデータが見られる。

撮影の条件により抜けている場合がある

これをそのまま「カラーホイール」でコントロールしても問題ないが、「トーンマッピング」の「シンプル」を使うことで理想的に波形を収められると解説。飛んでる場合はこの処理からスタートする。

山本氏によると、この方法はSDRの時にも使える機能で、手動でゲインを下げたり、オフセットを大きく下げてもコントロールできるが、「トーンマッピング」を「シンプル」をあてるほうが綺麗に早くできるという。

浦田氏は、カラーホイールでゲインを無理やり設定するとハイライト側のトーンがバンディングが起きてしまい、キレイな状態にならないため、「トーンマッピング」を「シンプル」で収めるほうが理想的と紹介した。

シンプルはうまく収まりきらない波形を理想的に収めてくれる

続いて、シリアルノードで少し赤みと彩度を上げる設定を追加。井戸にはマスクで少し暗くなるようにビネットを入れる。役者の肌の明るさを調整するマスクを作っていく。各シーンの差をそれぞれの素材のノードで調整していると紹介した。

シーンがフラットになるように、あまり飛び抜けて変な明るさや色がない状態にして、そこからトンマナを作っていく。今回作り方は調整クリップを使い、タイムライン全体にノードをかけることとした。

調整クリップの下にあるレイヤーにすべて適用される

調整クリップは、適用したエフェクトが下にあるクリップに色がかかる機能で、ここではトーンカーブでアンバーのカーブを作っているという。

調整クリップ適用前

調整クリップにより、下にあるクリップがすべてアンバーに変わった。今回は時間帯設定を夕方に設定にするため、調整クリップを作って全編に応用しているという。

今回のドラマは1シチュエーションで、調整クリップは1個だった。ドラマによっては複数のシチュエーションがあり、シチュエーションごとに調整クリップが必要になる。調整クリップは長さも変更可能で、目的のシーンだけに適用も可能。調整クリップを使わない場合は、1個ずつクリップの中に色を入れる必要があると解説した。

調整クリップ適用後の状態

SDRが仕上がり後にHDRの制作

これである程度方向性が決まると、次はHDRの制作に入る。SDRで監督やカメラマン、プロデューサーが集まって試写をして、立ち会いながら調整し、ここで1回色の完パケができる。白完パケの状態ができたら、HDRの作業に入ってく。

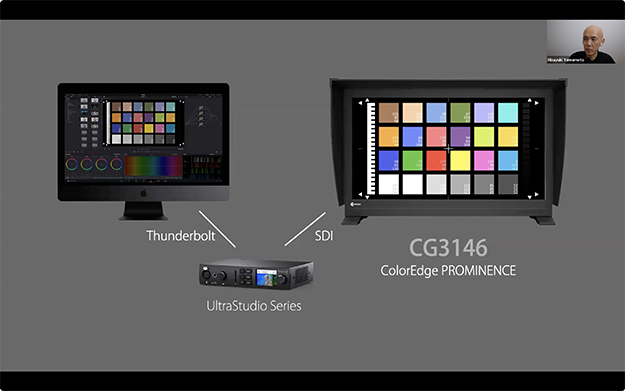

HDRの制作環境は、iMac ProでDaVinci Resolveを動作させて、UltraStudio 4K Miniを通してモニタリングを行った。HDMI経由でソニー民生機のテレビ「ブラビア」に送りつつ、同時にSDIからEIZOのHDRリファレンスモニターColorEdge PROMINENCE CG3146でHDRの確認を行った。

浦田氏は、EIZOのリファレンスモニターがなかったら今回の作品は完成できなかった。HDRの色の基準を決めていくのにEIZOのリファレンスモニターは必須のツールだと語った。

山本氏によると、CG3146はHDRモニターでありながらキャリブレーションのプローブが内蔵されているので、急遽念のためにキャリブレーションをやり直す場合でも現場スタッフだけでできる安心感は大きいと紹介した。

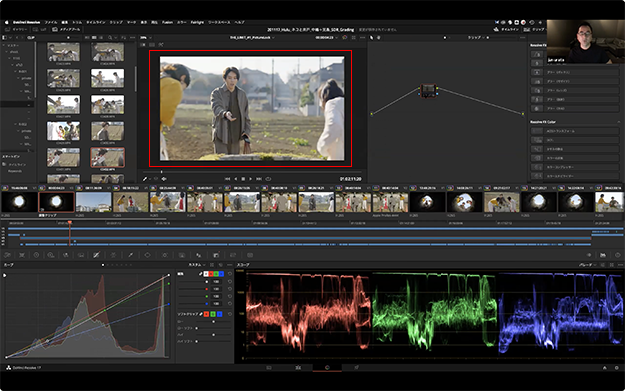

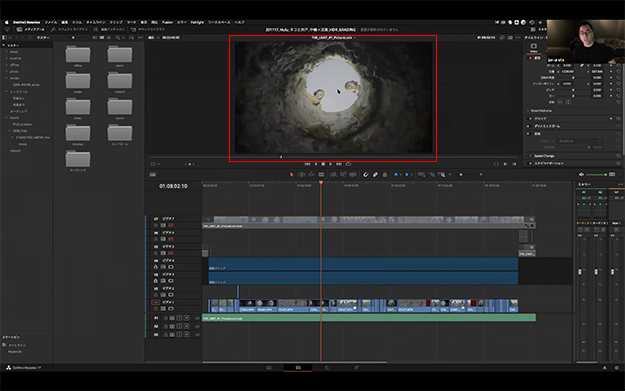

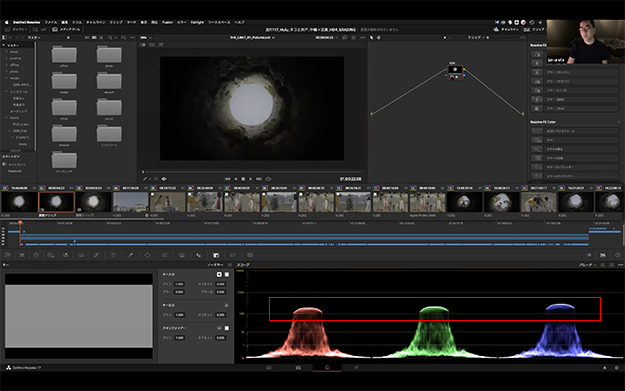

浦田氏は、ここからHDRのプロジェクトを紹介。HDR制作の場合、プレビューパネルはプレビューがきちんと出ない状態だが、UltraStudio経由の映像はきれいな状態で確認できるという。

プレビューパネルのプレビューはねむい状態で表示される

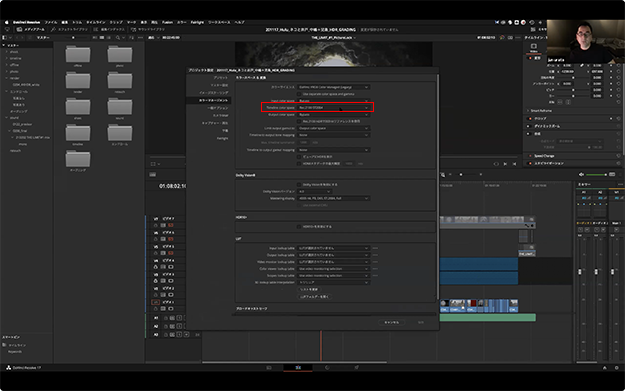

プロジェクト設定→カラーマネージメントの「タイムラインカラースペース」を「Rec.2100 ST.2084」に設定。これでPQ形式のHDRになると解説した。

「Timeline color space」を「Rec.2100 ST.2084」に設定

また、「スコープ」の「波形のスケール形式」を「HDR」に設定すると、スケールに1,000nit、10,000nitの単位が表示される。これを確認しながら作業をする。

HDRのプロジェクト制作では、これまでのSDR100%のようなスコープの頂点までは使うことはできない。理論上は最大10,000nitまで数値を埋め込むことはできるが、現実的に表示できるデバイスは存在しないという。EIZOのリファレンスモニターでも最大は1,000nitで、基本的にHDRは1,000nitを上限として中に収めるように作業するという。

「スコープ」の「波形のスケール形式」を「HDR」に設定

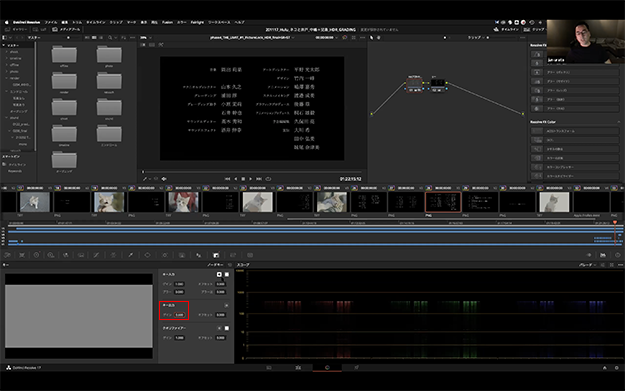

HDR時の白テロップの輝度を調整

次にテロップの白文字の輝度問題を紹介。SDRは真っ白な文字は100%の白だが、HDRが最大1,000nitで白い要素が表示すると眩しくて見てられない状態になる。そこで、「キー出力」の「ゲイン」を「0.6」に設定して60%程度に抑えて、600nitから700nitに変更したという。

「キー出力」の「ゲイン」を「0.6」に設定

全体的には0ベースでHDRを始めるというわけではなく、シーンごとに作ったノードは再利用する。HDRを単純に変換すると、単純に少し暗くなる状態になるので、少し引き上げる調整クリップを追加する。

調整クリップを追加

HDRというノードを追加して、暗く収まっているのを引き上げる。このノードを作れば、ほぼSDRがHDRの感じに出来上がる。カラーホイールでゲインやガンマをいろいろ調整しているノードをもう1個作って流用したという。

引き上げ後の状態

HDRを先に仕上げたほうがスムーズに進む

今回のワークフローは、SDRを先に仕上げてそれを元にHDRを制作するワークフローだったが、浦田氏はSDRを先に仕上げるとHDR制作時に足を引っ張られることがあったと振り返る。

SDRを先に完成させると、HDRはおとなしくしたい意見を振り切らないといけない必要があったという。そういう意味では、恐らくHDRを最初に仕上げた方がスムーズになったのではないかと述べた。

もし、シリーズの第2作を手掛けることがあるなら、順番を変えようと考えているとコメントした。

最後に、浦田氏は4K HDRワークフローは改めて困難な作業だったと改めて振り返った。山本氏もHDR+SDRは大変であることを想像できると思うが、その大変さを皆さんにお伝えしたかったと述べて話を締めくくった。