コンテンツと意味体験の「あいだ」

前回は、意味体験をめぐる研究の系譜をざっと追ってみた。そして、そもそもは未分化だった「文理」の研究が分離し、現在のコンピューティングにおける計算には、意味体験領域の尺度が入っていない(=the other sideになってしまった)ことなども述べた。

これまで見てきたように、意味体験とはコンテンツと読後感の「あいだ」にある。それはコンテンツの様相やありようによって私たちが「暗黙に感じる」意味的体験であり、日常においてモノ・コト・ヒト・空間に触れるたびに実は生起している。

極端な例として、コンテンツがTVCMなどの場合は、意味体験は総力を挙げてあるタイプの体験をもたらすよう予め企図されている。そして予定通り、TVCMとそれを見た私たちとのあいだには特定の意味体験が生まれ、それは私たちの「暗黙的な、特定の欲望スイッチ」を押してくる。

コンテンツ――意味体験――読後感の関連は上記の通りだが、今回以降(の数回)ではさらに、コンテンツと意味体験の「あいだ」を掘ってみる。そこに存在しているのが「メディア」である。すなわち、コンテンツ――(メディア)――意味体験――読後感、という関係になっている、という話である。

確かに、コンテンツは何らかのメディア形式(文字や音声・映像など)やメディアデバイス(書物やTV、スマホなど)を経由して、はじめて私たちと接触している。コンテンツと私たちとの接触なしには意味体験も発生しないのだから、メディアは意味体験には欠かせないものだろう。

TVコンテンツやTVCMをみるときには、あまり意識はしていないがそこに受像機/映写機としてのTVがあるし、スマホでコンテンツや動画を見る場合には、スマホという視聴のためのデバイスや、ブラウザやアプリといったデータ再生のためのソフトウェアがある。

映画館で映画を見るなら、館内環境やスクリーンもメディアとして作用する。同じ映画を映画館で見るのとスマホで見るのとでは、当然ながら体験が異なる。

さらにいえば、スマホの映像コンテンツをひとりで集中して見るのと、仲間と一緒に見るのでは、やはり意味体験に違いが生じるだろう(蛇足で言えば、映画のスマホ視聴派が圧倒的多数になれば、映画コンテンツのツクリも次第に変わっていくだろう)。

このように、同じ映像表現でも、現実的にはメディアによってその体験が異なってくる。コンテンツと意味体験の間に「メディア」が存在すると述べたが、より正確には、コンテンツとメディアが一体となって、はじめて意味体験が生まれる、ともいえる。

さて、この「メディア」についての研究や理解、実践はどうなっているのだろうか。

世の中にはメディア論という学問がある。人文学系と社会学系で「どこまでをメディアと捉えるか」にややスタンスの相違があったりするのだが、メディアを様々な解釈で捉えつつ、コンテンツとの関係・認知や心理との関係・社会的な影響などを研究する領域である(ここについては次回改めて述べる)。

もっと一般的に、私たちの日常で「メディア」といえばどんなニュアンスだろう。テレビ・ラジオ・放送局や新聞社などすぐ浮かぶ。一方で、デバイスに装填される記録媒体(ハードディスク、レコード、カセット、USB)もメディアといわれる。FacebookやInstagramなど、コミュニケーションコンテンツを投稿できるプラットフォームやサービスもソーシャルメディアと呼ばれる。

ビジネスにおいては、メディアは盛衰のリアリティを伴いつつ、さらに多様な含意で用いられている。番組枠やGoogleの広告枠など広告を出稿する媒体もメディアと呼ばれる。

当然「ソーシャルメディアの中の広告メディア(枠)」のような輻輳的な構造も多々でてくる。このように、情報やコンテンツを媒介するものとしてのメディア領域は、さまざまに複合するし、カスタマイズ可能ということである。

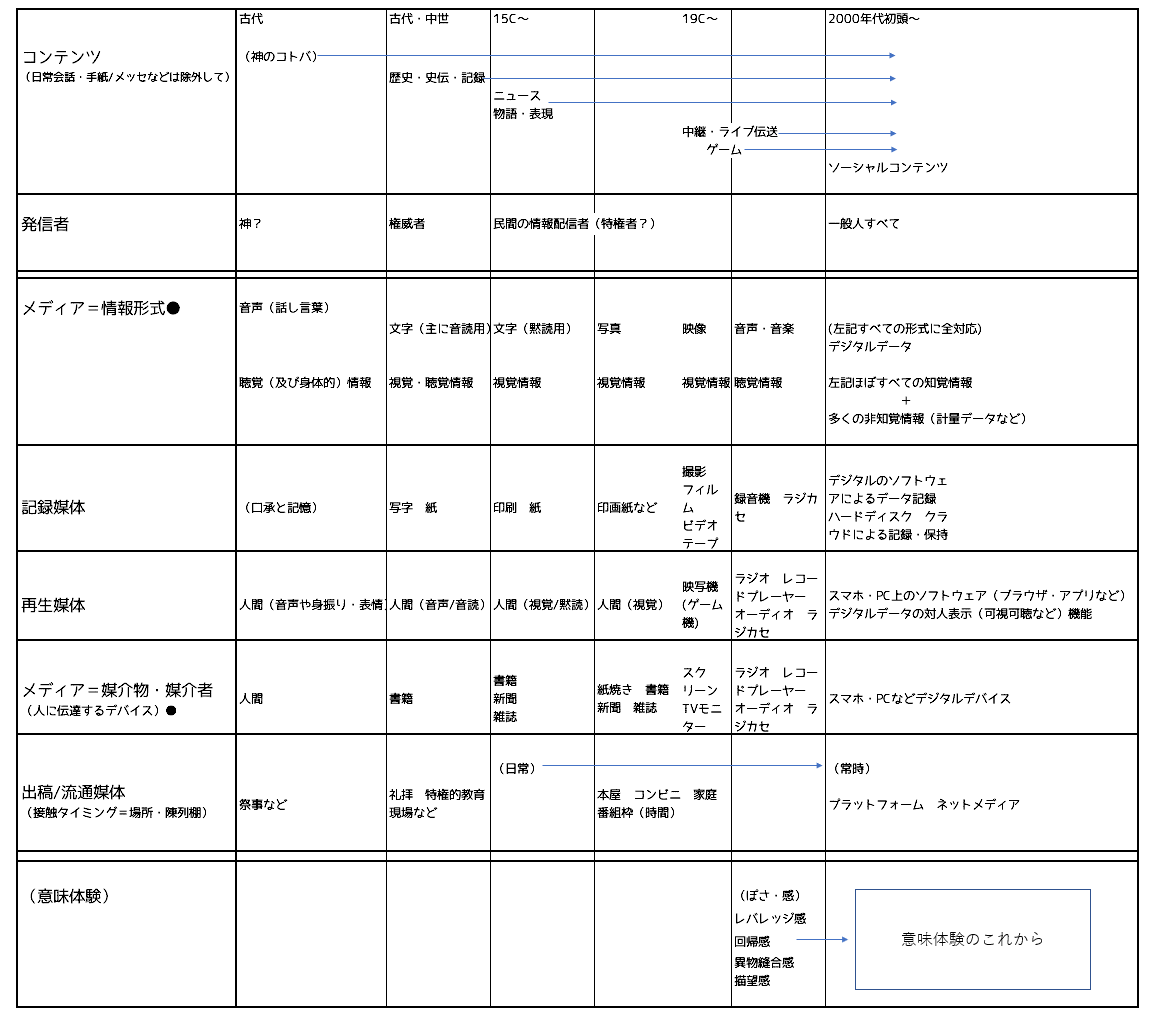

このようにメディアという語には多様な含意があるため、一旦筆者なりにまとめてみた(冒頭2行に別枠として「コンテンツ」「発信者」の二項を挿入してある)。

※画像をクリックして拡大

ややザックリしているが、本稿との関連を念頭に、メディアとしての仕分けを「情報形式、記録媒体、再生媒体、媒介デバイス、出稿媒体」という5つに分けてみている。当然、目的に合わせてより細かく仕分けることは可能だろう。

ひとまず本稿のスタンスとしては、コンテンツを伝えるもの、という位置づけで、主に以下2つについて述べていくことにしたい(上図●印に該当)。

- コンテンツが依拠する「情報形式」としてのメディア(文字、映像、音声、デジタル情報など)

- 上記の形式に則してコンテンツを伝達する「デバイスやインターフェース」としてのメディア(人間・書物・TV・電話・スマホなど)

このように仕分けつつ、今回は「メディア」の変遷についてを概観してみることにしたい。ちなみに、このメディアの稿はトピックが多く分量が増えたため、3回に分けてお届けする予定だ。

次回以降は、メディア論からの視座の紹介、メディアの状況変化による意味体験の変化、ということについて順次述べていきたい。

なお、メディアについて多角的専門的に見てみたい諸氏には、気鋭の研究者の面々による、有意義なメディア論の入門本が先般刊行されている。ぜひご一読されたい。

「メディア」の始原とその歩み

よくある喩えでは、メディアはコンテンツを伝える「入れ物・容器」だ、というものがある。一方でメディアの語源は、神や先祖の意思(情報・コンテンツ)を地上の者に伝える「霊媒、霊媒者」であると言われる。神や霊的なものと私たちの仲立ちをするもの、「あいだ」にあって私たちに霊=神のコンテンツを伝えるもの、である。

そのコンテンツ・内容は、統治者や人々へのメッセージである。古代の王や為政者は治世にあたり、神や先祖の意思を確かめるべく占いをしたものだ。この場合、その仲立ちをする占い師(霊媒師)自体がメディア、となる。

重要なのは、メディアである占い師しか神のコトバを知らない・裏付ける者がいないというところだった。占い師は「コンテンツ=神の意思やコトバ」を誰にも知られず独占することができたのだ。メディアがなければコンテンツは開示されない、ということでもある。

日本のイタコもこれに類する。先祖神が「媒介者」に憑依することで、周囲の人々を巻き込んだ一種のトランス状態になり、身振りや表情、語りの抑揚などの身体性を伴いながらそのメッセージが明らかにされる。

このとき媒介者としてのメディアはイタコという「霊媒者」、そのメディア形式は「身体や表情、声(音声)」だと言える。東洋も西洋も、古代の宗教は口承=話し言葉や抑揚、身振りなどによって神の意思を後世に伝えていた。

その後、メディア形式として文字=書き言葉ができるが、これは長らく音読されるための符号として扱われた。やがて(手で書き写される)写本という「媒介者としてのメディア=文字情報デバイス」が生まれるが、これは「読む=黙読する」というものとは言えなかった。

あくまで媒介者としてのメディアである「話し手」(神父や牧師)を念頭に置いた、発話用のマニュアルという面が強かった。つまり人々へのメッセージ伝達(礼拝や説教など)においては、媒介者としてのメディアは依然「語り手」であり、同時に「話し言葉・音声」であった。一般の人々が読書をする、という経験はほとんどなかったのだ。

古代ー中世まで、文字コンテンツは宗教・学問・歴史・記録モノがほとんどであり、これらはあくまでも一部の権威者のためのものだった。一般人に向けた小説やファンタジーといったものはまだなく、記録モノの派生としてちらほらと日常記録や歌、随想のようなものが出てくる程度だ。

ところで、日本では早くから日記ジャンルのコンテンツが出てくる。面白いのは、こうした本を貴族がこっそり音読しているのを「盗み聞く」という描写が残っている点である。

やがて日本でも一部の人々が文字を介して(発話をせずに)黙読を始める。それは10世紀前後から、とも言われている。いずれにしても、一般人が書物を黙って読むようになる、という状況では全くなく、そうなるのは東洋西洋ともに、まだまだ後のことだった。

日本人の読書・黙読の歴史がわかりやすく述べられている

15世紀、西欧では活版印刷の登場で本格的なメディアの変質が訪れる。

それまで人手で書き写しをしていた「写本」が必要なくなり、書物の多量の複製、そして出版流通が可能になった。ここでのメディアは文字による「本や新聞」となる。多くの人々が文字メディアに触れることになる。そしてここから(発話なしでの)黙読という行為が次第に伸長していく。

人々は神父に頼らず、聖書という書物を自ら「黙読で」読むことが可能になった。メディア史的には、媒介者としてのメディア(=情報デバイス)が人から書物に移行した。また、折からの大航海時代の到来により「世界の向こう側」のことや「冒険や空想」という新たなジャンルのコンテンツを消費できるようになった。

よく言われるように、印刷機・火薬・羅針盤はこの時期の世界を激変させた。中でも印刷術による新たな媒介物=書物メディアは、人々の意味体験や精神という「内側」を大きく変動させていった。

この黙読によって、他者と自分の線引きによる自己意識が増大し、次第に「個人主義的」な思想が発生し、やがて社会は激変していくことになる。このあたりは次回にて詳しくのべたい。

ところで、映像の文脈でいえば「撮影」というものの端緒が見られるのもこのころである。15世紀以降、ダ・ヴィンチらによって写生用のカメラ・オブスクラ使用が始まっていく。

このカメラの原理について、当時は「非言語的な真理(メッセージ)を受像できるもの」という特別な含意が浸透していたという。確かにカメラは媒介者としてのメディア(=情報デバイス)といえる。なぜならカメラは神父や牧師を経由せずに「本質」を覗くことのできる情報デバイスで、その媒介によってはじめて写像(=コンテンツ)が私たちに伝わるからである。

バロック期以降の思想家たちは「真理をどのように追求するか」という哲学的文脈において、盛んにカメラの光学的比喩を用いたらしい。写像、写真というコンテンツに神の気配を感じ取っていた、ということだろう。聖書という文字情報デバイスが神の媒介者となったのと同様、カメラもまた(神父に代わる)神の媒介者っぽいフンイキを発していたということだ。

こうした萌芽とそれに続く産業革命を経て、あとはご存知の通りだ。19世紀の後半になると映写技術の発展により、動画の撮影が可能になり、同時に蓄音技術により音声の録音再生ができるようになる。

この世にもういない人間をいつでも映写で再生できたり、その声をいつでも蓄音機で再生するということが可能になる。このことは当時の人々にとって衝撃的で、生活意識がひっくり返るくらいの、相当のインパクトを与えたらしい。このあたりの状況はメディア研究者キットラーの著作に詳しい。

その後映像はサイレント映画からトーキーへ、さらにTVとなって映画館から家庭へと浸透しつつ、映画館環境の方は現在のMX4Dや4DXへと進化していく。一方で音声は電話やレコード、ラジオなどの形態を生んでいく。

映像も音声も、事前収録コンテンツの再生にとどまらず、リアルタイム伝送とも結びつき「生放送・ライブ放送」を可能にしていく。こうして数多くのジャンルのもと、莫大なコンテンツが生み出されていった。

そして近年最も重要な転機が訪れる。この莫大なコンテンツはコンピュータ技術によって、すべてデジタル化されていく。映像・音声など視聴覚メディアのみならず、(書物など)文字/印刷メディアによるコンテンツが、すべてデジタルデータに転換可能になる。この技術的過程が20世紀半ば〜末期といえるだろう。

このデジタル化技術が一般に浸透し、コンテンツデータがPCやスマホへ実際に対応していくのがここ20年来のことだ。特にスマホに顕著だが、記録と再生が同じデバイスで一体化し、さらに記録したものを即時に通信することが、誰にでも可能になった。

「媒介者」の位置付け

先程、印刷技術による書物の浸透によって、音声での媒介者=神父が原理的に必要なくなった過程を述べた。同様に考えれば、私たちが今手にしているスマホというものも、媒介者・媒介物としてかなり革命的なものだ。なによりメディア形式として、スマホの伝えるコンテンツは音声も映像も文字も、すべてが「デジタル化された情報」になっている。

それは何を意味するだろう。「アナログなメディア形式」に対応していた媒介者・媒介物としてのメディアが(当然ながら)全て代替される。カメラ・映写機・テレビ受像機、録音機・ラジカセ・オーディオ機器、レコードプレーヤー、ラジオや固定電話、紙の本や新聞自体、さらには映画館や図書館…これらありとあらゆる媒介物はすべてスマホによって無化・代替できてしまう(あくまで原理的に・極端に言えばだが)。

このように、いまもっとも私たちの日常になくてはならないスマホとは、私たちにとっての接触メディアの一丁目一番地であると同時に、従来の(アナログ)メディアがオールインワン化された「メディアの総元締め」のような位置にある。現在はメディア史的に、かつてない物凄い変動の時期ということになるだろう。

一方で見落とせないのは、コンテンツ発信者についての決定的な変化だ。従来メディア(主にマスメディア)によるコンテンツのみならず「私たち自体の言葉や表現がそのまま」コンテンツとして流通可能になった。いわゆるソーシャルコンテンツである。

これもメディア史的に、相当なインパクトのある変化といえるだろう。新しいメディア状況によって、テレビや新聞といった従来メディアによる一対多の伝達様式が変化していく。つまりコンテンツの「語り手」が、特権的な人々から私たち全員へと、大きく役割を変えつつあるということだ。

ただし、コンテンツについて言えば、TVや新聞など従来のメディアに依拠した、マスコンテンツのフォーマットに準拠したものをスマホで消費している、という面もまだまだ根強い。

ものごとの変節には移行期、タイムラグがつきものだとすれば、原理的にコンテンツは今後はどうなっていくのか?という部分も検討されるべきだろう(この点は次回以降さらに検討する)。

ここまでの、コンテンツとメディアの関係をざっくりまとめると、こうなるだろう。

- (古代期~中世は主に)

「神(や祖先・偉人)の言葉」を、占い師や語り部・神父らという人間の、音声や表情・身振りによって伝える - (大航海時代後~20世紀後半まで)

「未知な情報」を、新聞や雑誌という出版物の、文字や写真によって伝える

「一部の特権者(=作家や思想家表現者・制作者)の言葉や表現」を、書籍や映画、TV、ラジオ、レコードなどアナログデバイスによる、文字や音声、映像で伝える

ということになっていた。

メディアは「私たちの手の届かないところにあるコンテンツ」を「霊媒者」や「信頼できる媒介者」が伝達する、という価値を長らく暗黙にもっていた。さらに先のイタコのように、長らくメディアはコンテンツへのアクセス権を支配してきた。イタコや神父らと同様、書籍や新聞、マスメディアも、みなコンテンツへの独占力によって視聴者より優位にあった。

だから彼らの伝えるコンテンツには一定の信憑性が伴い、神父の言うことは絶対だし、TVのニュースは基本信じられるし、新聞にもまあ原則ウソはないだろう、という暗黙的な了解が社会全体に共有されていた。

ところが現在では、私たち自体の言葉や表現がそのままコンテンツとして流通可能になる。そこにはフェイクニュースもあれば、さらにはbotのようにそもそもプログラムが自動生成しているようなコンテンツも多い(というか、量的にはほとんどそれである)。

そうすると、「信頼できるコンテンツや媒介者」とはなんなのか、ということを私たち自身が都度都度確認していかなければならない、という状況になる。媒介者もさることながら、コンテンツの発信者が人間なのかプログラムなのか、という部分も見逃せない変化だ。

それでも旧来メディアがまだ共存していて、辛うじて「信頼できる媒介者」っぽい身振りを存続できているのが、先述のとおり過渡期としての現在かもしれない。

やがて次第に、信頼できる媒介者が「私にとって」と「あなたにとって」では違う、ということが日常となっていき、その結果コンテンツ=信頼する情報もみなそれぞれ、というのがもっと確定的になり、そして社会が激変していくのかもしれない。

前々回「社会的主観」について述べたが、このようになるとすれば、皆が相互に了解できる共通の「ぽさ」というのもまた、だんだんと成立しなくなっていくことに繋がるだろう。

すべてのモノコトヒト空間に人々のコメントやレビューがつき、世の中の環境全体がAmazonレビュー化している中で、共有的な「意味体験」が紡ぎにくい、ということである。世のスローガンとは裏腹に、原理的には「共感」というものも生じにくい方向に進むのかもしれない。

スマホのデフォルト画面に置くアプリがみなそれぞれ違うのも、メディアを自分で編集する時代になっているからだ。LINEやインスタのヘビーユーザーと不使用な人では、毎瞬の意味体験に乖離が生じて、日常感覚が暗黙的にはかなり異なってくる。

私たちの日々の暗黙的な意味体験、それはコンテンツのメッセージのみならず、メディア、つまり媒介者の変容による部分が大きいのだろう。そしてまた媒介者/物=デバイス面でも、スマホだけでなくHMDやメガネ型など、この先も進化の余地は大きい。

今回メディアの変遷を見てきたが、今は大きな変化の渦中にあると言っていい。こんなことは一見、言い古されていることではあるが、ちゃんと掘ってみてみれば色々と気づきもある。次回は「メディアはメッセージである」という有名な言葉を紐解きつつ、メディア論的な視点も取り入れつつ、さらに考察を続けていきたい。

WRITER PROFILE