「リフレーム・異化」と「挑戦・破壊」

前回は閑話休題的に「快楽」と「悦楽」の違い、「悦楽」とは何かについて述べたが、今回は本線に戻り「挑戦・破壊」という意味体験タイプについて触れていきたい。

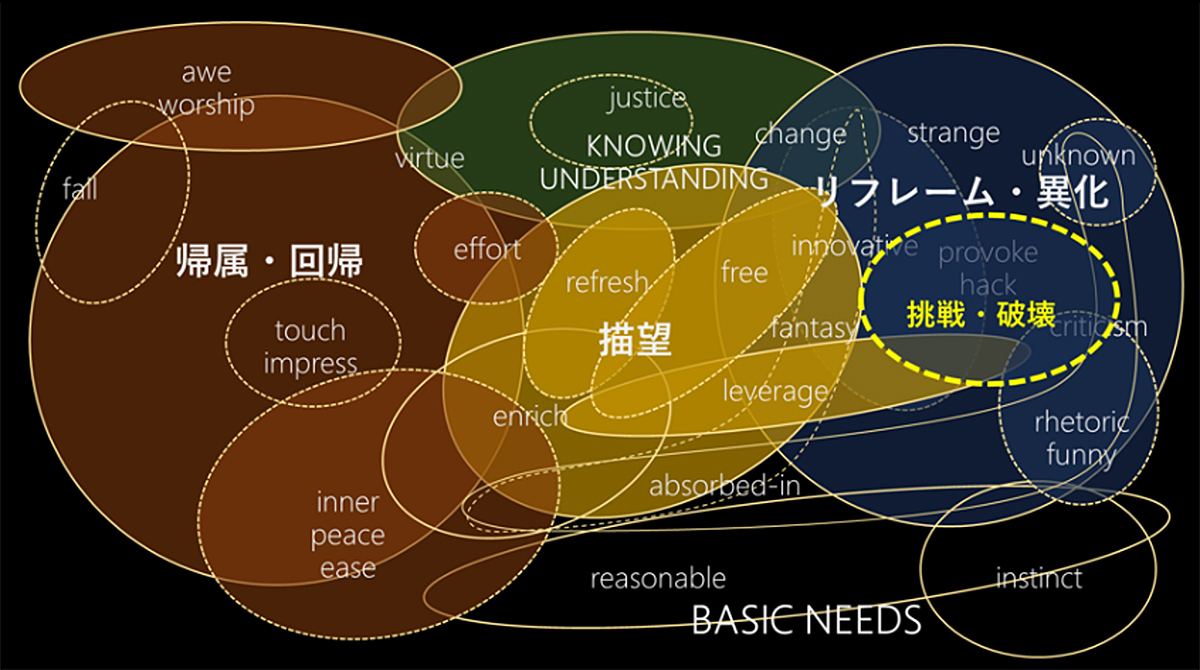

「挑戦・破壊」って何ぞや?という感じがすると思うが、タイプ的にはVol.11&Vol.12で述べた「リフレーム・異化」の方向、つまりマップ上の右側(下図の青色側)に属する意味体験タイプである。ざっくり言えば現状変更の方向で、間違ってもホっとしたりマッタリしたりは「しない」感じの方向性だ。

※画像をクリックして拡大

ちなみに「リフレーム・異化」の本質は「見慣れたものが変形し、別の意味になる=別の感じをもたらす」ということにあった(Vol.11&Vol.12参照)。その方法は基本的に「変形」で、「形状」「意味や概念」「ストーリー(文脈や流れ・展開)」「トーンナリー・挙動・言動」などさまざまな範疇が変形の対象になることを述べた。この他「異物/異常点の挿入」「全体観の変形」などもあり、観る側は、「なんだこりゃ?」「ん?!なになに?」という読後感となる、というものだった。

「挑戦・破壊」は大きくはこの「リフレーム・異化」の傘下に入る、中カテゴリ的な存在である。ニュアンスとして反抗的(反逆的)だったり、挑戦的(挑発的)だったりするような「感じ」である。少し連想してみれば、皆さんにもそれぞれ、こうした「感じ」をもたらすモノコトヒト空間が思い当たるはずだ(空間は少しわかりにくいかもしれないが、「グラフィティ・アートが殴り描かれている不穏な一角」とかがイメージしやすいだろう)。

反抗、反逆、挑戦、挑発という言葉からも「挑戦・破壊」は、どこかアンチっぽい。つまり二項対立的に相手=仮想敵を必要とすることが多い。惹起される気分として、苛立ちや怒り、反発の方向へ着地する場合も多い(後に見るように、そうでないものもある)。世界や社会、常識への反発、怒り、といった大きなフレーム・システムへの反逆というのが、このインサイトタイプの最もわかりやすいテーマだ。

そうなるとロックやパンク、ストリートカルチャーやヒップホップなどの文脈と親和性が高そうなのが容易にわかる。おそらくこれらは「今ココ」がムカつくので「別様の」環境に自ら変更するぞという意志に繋がる。カウンターカルチャー、パンク、ナイキの昔のブランド表現…これらはすべて、こうした価値転覆っぽい感じを持っていた。その際の読後感はズバリ「痛快」というものだ。

しかし昨今では、システムの裏をかくハッキングや商取引行為などといったコトの方が、この「痛快さ」のセンターに来ているように思える。そこには巨大なシステムに一撃を加える「してやったり感」がある。一部のポピュリズムにも近い匂いがあるし、昔で言えば怪盗ルパンなんかもこの感じだろう。ワルくて生意気なヒーローたちだ。

ちなみに基本スタンスとして「挑戦・破壊」タイプは手続き的な正しさや社会倫理は棚上げ・無視する方向のため、勧善懲悪とは本質的に異なる。もうひとつ付け加えるなら、例えば「自分が成り上がりたい、目立ちたい、認められたいだけ(上昇や承認に近いもの)」や、「よくわからないまま暴走・暴発するだけ(本能的衝動に近いもの)」なども「挑戦・破壊」タイプではない。重要なのは上述した「システムに一撃を加える、してやったり感」で、決め手はそこからくる「痛快」さがあるかないか、ということだ。

「挑戦・破壊」の類例

挑戦・破壊のイメージとして世界や社会の価値転覆、巨大なシステムへの一撃などを挙げた。他にもいくつか類例はある。実際に見てみよう。

既成概念を壊す

価値観の転覆という、このタイプの代表例である。個人主義・自己実現を阻む、仮想敵としての共同体慣習やローカルルールを破壊する、これがこのブランドの(特に初期における)頻出テーマだったと思う。挑発し破壊する側の突飛な行いによって、「慣習を守る、社会的空気を作る側」が逆にあぶり出される構図だ。球場の観衆、メディア、通りを行きかう会社員や老婆たち、最後にボールをぶつけられるバス、これらはみな「現状世界」の類似記号であり、つまりは「仮想敵」ということだ。

「痛快」さを誘引する行いは、一般的には当然迷惑なことだ。「反発」「眉をしかめる」さらには「炎上」という反応もあるだろう。つまり毀誉褒貶自体が「挑戦・破壊」というインサイトタイプにまつわる社会反応になる。スキャンダラス、ととる向きも出てくるということだ。

こちらはあまりにも有名なCMだ。さらに確信犯として、時代を変える・人々の現状を変える、という振り方だ。「今まで通りに考える」すべてのものが敵である。

トーン・ストーリーの文法を壊す

こうくるだろう、というストーリー展開への慣性を壊す、というものである。従ってこの場合の仮想敵は「定番的な進行」もう少し抽象化すれば「予定調和」である。想定通りにコトが進むことでの安心感を阻害するということで「リフレーム・異化」とも重なる。ただどこかで「予定調和を壊すぞ」という作為的意図=挑発的なニュアンスを感じるのも確かで、そのため「挑戦・破壊」タイプの一つのカテゴリとしている。悩ましいのが、「痛快さ」より面白さや上手さが先行してしまうきらいもあるところだ。

映像のみならず、ハプニング・アートや全く演奏が始まらないジョン・ケージの「4分33秒」などでも感じられる気分は近いだろう。普通じゃない展開だと着地も普通にはならないが、だからこそ新鮮になる。歌舞伎もプロレスもファッションも料理も、すべてこうした「予定調和の破壊」で新たな進歩を遂げてきた。

その昔、筆者の勤務場所のそばに創作和食の店があり、そこではランチに出される懐石メニューがすべて見た目と全く違う材料で作られていた。肉に見えるけど実は芋、野菜に見えるけど実は砂糖やクリーム、などなど(ほぼスイーツじゃないか、という感じのときもあった)。こういうのも、「予定調和の破壊」といっていいだろう。あるいはハックという言葉もハマりがいい。

ジャンルや定義を壊す

「これは映画への挑戦」と自らナレーションしているように、もう何のCMかわからないもの。他方、CMへの自己覚醒ともいえる、自己言及的なもの。

自己言及性については「映画について考察する映画」など、一時期のジャン・リュック・ゴダールがよく行った方法でもある。そもそも「これってCMなの?」「これって映画なの?」という、依拠している基本フレームへの根本的な疑義が誘発され、私たちの日常感=世界認識が足元からすくわれる。

<既成概念を壊す><トーン・文法を壊す>というのが「ある程度、具体的かつ部分的な」挑発や破壊だとすると、<ジャンルや定義を壊す>はもう少し抽象度の高い、ラジカルで抜本的な転倒・破壊なのかもしれない。

これによる痛快感の有無は、人によってかなり異なるだろう。ある人々にとっては「何だかわからん」という「リフレーム・異化」タイプのスイッチのみが強く押されるかもしれない。逆に制作する側から見ると、これらは比較的レベルの高い?痛快さをもたらす。

先ほどあげたジョン・ケージの例は、本来こっちのカテゴリによりマッチするのだろうし、マルセル・デュシャンのいわゆる「レディ・メイド」のアートもココだろう。もっと今っぽいところで言えば「AIが人間を将棋で倒す」「AIが絵を描く」のようなこともココに近い。

というのも、これらの裏には「そもそも音楽って、アートって何だっけ?人間知性、人間感性って何だっけ?」という問いが暗黙裡に突き付けられていて、何かモヤモヤするからだ。だがその向こうに「今までの世界認識が壊れるような」転倒的な痛快さがあるのも確かだ。

「挑戦・破壊」の経緯

ところで、皆さんは反逆児、抵抗者、トリックスターやアンチヒーローと聞いてどんな人(やモノコトなど)を連想するだろうか。

今回本稿を書くにあたって波状に検索をかけ続けたが、恐らく多くの人にとってそれはこういうものらしい。つまりカウンターカルチャー(ビートニク、ヒッピーなど)、パンク、ストリートカルチャー(ラッパー、ギャングスター、スケーター、ヒップホップ)。あるいはスティーブ・ジョブス、Wikileaks、Anonymousなど。あるいはローリングストーンズやピストルズ、ジョン・ライドンやマルコム・マクラーレン、マドンナ、キース・へリング、バンクシーなど。洋物に偏ってしまっているが、勿論まだまだあるだろう。カウンターとかスキャンダラスとか、そういった形容の似合うものが多い。

ザックリみれば、20世紀後半では音楽を中心としたカルチャーによって「反逆や挑発」が表現されており、それが21世紀になると今度はハッカーなどネットシステムをハックすることによって表現されているように感じる。あるいはビジネスの文脈によって、ということでもある。「フィジカルで衝動的な反逆」から「高度なシステムを専門的に衝く反逆」への主役交代がおき、よりクリティカルにシステムを衝く者たちが、その痛快さから喝采を浴びるようになってきた、という感じかもしれない。

「痛快さ」という読後感から見てみると、前世紀の音楽カルチャー勢が多くまとう、挑発的でハタ迷惑だけど、抗えぬ魅力やカッコよさがあって「予定調和」がない感じ(ライブ中にバンドメンバーなど紹介しないし、客との珍妙なトークとかしない、インタビューの態度も悪い)は現代のハッカーとも通底しているのかもしれない。一方で、抗えぬ魅力やカッコよさとして可視化されるその「佇まいや見た目」で言えばどうだろう。「高度なシステムを専門的に衝く」トリックスターは「フィジカルで衝動的な反逆者」であるミュージシャンたちと同じくらいセクシーだろうか。この辺は気になるところだ。

社会学者の宮台真司は、著書「<世界>はそもそもデタラメである」の中で、世界的に反逆の時代として名高い1960年代の解釈を、「自由の輝き説」と「アノミーによる超越への希求(以下「アノミー説」と略す)」という2説の対比から論じている。アノミーとは社会が構造変化を起こすときの、無規範/無規則状態のことで、仏の社会学者エミール・デュルケムの提唱概念である。結論から言えば、1960年代の感じは「アノミー説」でうまく説明できるという。

60年代は都市化・郊外化が進み、それに伴った心理的な不安や空洞感によるアノミーが色濃かった。つまり、今までの生活空間が失われ、別のものに変わっていき、何か自分がシステムに同化されていく感じが無意識を覆っていく、信頼すべきものが何なのかわからない、そんな中での不安、空洞感。これがアノミーすなわち無規範・無規則状態だ。

ここから「危うい儚さ」が生じ、それによる「超越への投企」、つまりまだ見ぬ何か輝く夢っぽいものに賭ける感じ、が出てきたのだという。これが「アノミー説」だ。対する「自由の輝き説」は、単純に「それまで不自由だった者たちが、急に60年代に自由になって自由の輝きを得た」というもの。「<世界>はそもそもデタラメである」では2つを比較して「アノミー説」を推している。

(補足すれば、それでも反逆は結局うまくいかない。そのさまを一番うまく表現しているのは若松孝二「理由なき暴行~現代性犯罪絶叫編」じゃないか、というのが本著の着地である。他にもさまざまな映画をネタに、より本質的文脈を抉っていて大変参考になる)

一方で仏の経済学者ダニエル・コーエンは、「ホモ・デジタリス」という概念を提唱しつつ20世紀後半に「システム」を相対化できる視座がなくなった=つまり我々みながシステムの一部になってしまった、という時代推移を説明している。反抗は即ち、自分への攻撃にもなってしまい、そもそも成立しないということだ。

生活世界とシステムの差異がまだあり、「生活世界=匂いのあるアナログな街や住処」と、「市場や行政(あるいはコンピューター)のシステム」が対比的に共存していた60年代は自己をシステムと分離して認識できた。だから反抗という図式が成立した。しかしこれがその後システム主導で抱合され一体化し、生活世界が=わたしたち自体が、システムに組み込まれたということだ。

過激な暴発はみるみるうちに退潮し、世はポストモダン&脱工業の社会へと進み、結果人々はセルフな消費的幸せに収斂・没入していく。カルチャーは下からのものではなくなり、メディアその他が計算済みで提供する「システム側が作る流行・コンテンツ」に置換され、それをみんな無防備に消費するだけ(=動物化)になる。

フィジカルに反抗してもシャウトしてもすべては値札のついた売り物、というわけだ。それらは一撃をクラワス感もない、痛快感もない、ただの「憂さ晴らし」にしかならない。こうなると「挑戦・破壊」という気分が日常で発動する局面はかなり減ってくるようにも思える。

とはいえアノミー感ということでいうならば(60年代のものと内容は違えど)不安定で「VUCA」とも言われる今現在が、新たなアノミーの時代、であることだけは間違いない。そうだとすれば、この感じは世の中に、何によってどう表現されていくのだろうか。

「挑戦・破壊」の先の「自由」

深夜バイクで集団ジグザグ暴走したり、尾崎豊の歌詞のように校舎の窓ガラスを叩いて回ったり、渋谷でチーマーがサラリーマンをカツアゲしたり、キャップを被って夜のクラブをはしごしたりという(あるいはMCバトルしたりしても)、こうしたある種フィジカルさを伴った流れがどうも「挑戦・破壊」足りえず、大きなシステムを何ら揺るがすことに繋がらない間に、「挑戦・破壊」の方法論自体が形を変えた、ということはあるだろう。

それは先述した通り、システムの中心に入り込んで、そこから内部破壊を起こす方向だ。自民党をぶっ壊すと言って首相になった人は、当時かなりの痛快さと喝采をもって迎えられたし、市場取引の盲点をハックした経営者も同様だった。コロナ禍中の米国では素人トレーダー達(ロビンフッダー)が結集し、集中的な株式取引でヘッジファンドを破綻に追い込み、市場が沸いたこともあった。

内部情報でシステムを転覆させようとする方向も、上記に準ずるものだろう。ネットでの暴露やハッキング(WikileaksやAnonymousなど)のみならず、言論メディアが書けないインサイダー情報をスッパ抜く週刊誌なども、近い存在だろう。昨今で言えば「暴露」もまた近い位置にありそうだ。現代風の(実効力をもつ)「挑戦・破壊」の方法論…と、このように書きながら、やや引っ掛かりを覚えるのも確かだ。

先述した宮台真司の「アノミーによる超越への希求」に再度戻れば、そこには<「危うい儚さ」が生じ、それによる「超越への投企」、つまりまだ見ぬ何か輝く夢っぽいものに賭ける感じ>があると書いた。

「挑戦・破壊」のその先に、新しい「自由」があるというニュアンスだ。なんかよくわからないけど、その先に自由が見える、みたいなヤツだ。これが現代風の「挑戦・破壊」の方法ではどうも見えてこないのが引っ掛かるのだ。

たとえば、インターネット初期(2000年代半ば)にWeb2.0という思想を広めた梅田望夫の著書が醸していた感じは「その先に自由がみえる」に近い。

当時ネットのインフラシステムは生活を覆い始めていたが、スマホはまだなかった(ココは極めて重要だ)。「人々のセンスをネットの新しいパワーが援護することで花開く、<新しい自己実現的世界>が、支配的なシステムと別に並立できるような夢」が匂っていたのは確かだ。「伽藍とバザール」という言葉が眩しく飛び交っていたころでもある。こうした流れを汲んで、自ら新しい生活スタイルを標榜するブロガーも現れ、それなりの「痛快感」も生んだ。Web2.0の時代だ。

橋本努は、このWeb2.0の時代(2000年代半ば)に「自由に生きるとはどういうことか」を上梓し、また昨今は「ロスト欲望社会」(Vol.16で引用)を書いている。この読み比べは「2000年代半ばから現代への変化(Web2.0からWeb3.0への変化、ともいえる)」を理解する上で興味深い。

「自由に生きるとはどういうことか」では概ね、上述したアノミー論やダニエル・コーエンの「システムの一部となった私たち」と呼応した時代認識がある。面白いのは、戦後における時代時代の「ロールモデル」たちがいったい「何から解放され、どんな自由さを夢見ていたか」ということが時系列で論じられる点だ。矢吹丈や尾崎豊、オウム真理教やエヴァンゲリオンなどが引用され、最終的にはWeb2.0的な新しい土壌のもと、各自の持つ潜在能力(潜勢力=デュナミス)を解放する生き方を紡ごう、という流れになっている。

ところが「ロスト欲望社会」では、論調は一変した印象をうける。こちらは数人の研究者の共著ではあるが、観点としては増えすぎたモノ・情報を断捨離したり、低成長を前提に「資本主義から離れていく」という方向が色濃い。

これは確かに今現在っぽい。魔法が溶けた私たちには特に欲しいモノもないし、都市集中も見直した方がいいし、格差を放置したまま信用創造で金を刷り続ける資本主義には未来はない、そんなムードも次第に高まっているようにも感じる。

「資本主義から離れていく」=カネをかけずに前回述べた「悦楽」の次元へ各自がいたる、そんな中において、そこに「危うい儚さ」が生じて「超越への投企」、つまりまだ見ぬ何か輝く夢っぽいものに賭ける、というマインドが生まれるのだろうか。そこがどうも筆者もよくわからない。うまく言えないが、何か生命エネルギーが低いような気がするのだ。これは何度か触れているフィジカルさにつながる。暴発的な、余剰エネルギーは一体どこにいったのだろう。それを起動させる、今までと違うようなやり方があるのだろうか。

「挑戦・破壊」の向こう側に見える「自由(ぽさ?)」も、戦って勝ち取る超越的なものではなくて「(手のひらサイズのインターフェースで)お金を払えば手に入るアメニティ」になっているようで、このことも大きいと感じている。「自由」の内実はリバティというよりは「ease」(過ごしやすい・居やすい)に変わったのではないだろうか。

そんな中で、映像は全く思いつかないような(潜在的な)「挑戦・破壊」や「自由(ぽさ?)」を表現し、人々の喝采を得ることができるのか。そもそも今現在、挑戦・破壊(挑発・ハック)しがいのある対象=仮想敵はなんだろうか。自由の「ease」化についての考察も合わせ、回を追う中で、この辺りはさらに考察していきたい。

WRITER PROFILE