オンラインとオフラインがマージするライブイベント

イベントの現場に観客を入場させることなく行われる、無観客ライブというライブイベントの実施方法がある。これに対しては否定的な意見が大勢を占めているように思う。だがしかし、無観客ライブは本当に駄目なのだろうか。

ライブイベントの種類にも大きく依存すると思うので、まずは音楽ライブの場合を考えてみる。音楽ライブもさらに会場のサイズによって大きく変わってくる。小さなライブハウスのような会場では、アーチストとオーディエンスの距離感、一体感、音圧などが重要だ。一方東京ドームのような会場では、視覚的には現場にいてもアーチストは豆粒くらいにしか見えないので、結局大型ビジョンを見ることになる。

数万人規模の観客との一体感も重要というポイントはあるが、サウンド的には大音量ではあるが音圧を感じるのとは異なる。この中間くらいのサイズ感、500から2000人くらいの会場がバランスが取れた環境であることには異論はないだろう。

ではこのサイズの会場で、座席にディスプレイを設置し、リモートで参加しているオーディエンスの姿が映し出されたらどうだろう。これもデジタルサイネージの一つのあり方だ。オーディエンス側で現場の映像の送り返しというか、いわゆるライブ映像を同時に見ることができれば、自分が映り込む瞬間があるはずだ。

これはプラスに働くはずである。同じ環境でアーティスト側に立って考えると、その場は誰もいない無観客ライブは反応がわからないのでひたすら孤独である。だがオーディエンスを擬似的にその場で映像で見ることができたら、孤独感はあまり感じないのではないだろうか。

スポーツイベントも競技による差異はあるだろうが、ある程度狭い空間で行われる競技、レスリングや相撲、テニスくらいまでであれば客席にディスプレイを置いてリモート参加することは現実的だし、アスリート側からもわかりやすいのではないだろうか。

こうしたライブイベントにおける観客がリモート参加するための新サービスがClair Grobalの「Virtual Live Audience」である。これはスポーツや音楽ライブ、あるいは舞台演劇やTV番組などに別の場所から参加できるシステムだ。ここでの「参加」とは、自宅でライブ「視聴」することよりもリモートで「出演」することである。

下のような参加者のサムネイルを並べて表示するだけであっても、実際にこれをやろうとすると結構面倒なことは、制作技術や放送技術の方であればすぐに分かるはずだ。こうしたものがシステムパッケージ化されているのがVirtual Live Audienceである。

こういった観客のリモート出演の事例は、アメリカのプロレス団体であるWWEが昨年からスタートさせている。下の写真ではリングサイドにいる観客は自宅からアクセスしている。リングサイドには大型LEDディスプレイが設置されていて、一人ひとりの顔がサムネイルのように客席を模した表示を行っている。実際に配信されている試合映像の背景にはこのディスプレイが映り込んでいる。背景のぼけ具合が実際に観客がいる場合と同じようになる。

それではVirtual Liva Audienceのさまざまな利用例をプロモーションビデオでご覧いただきたい。

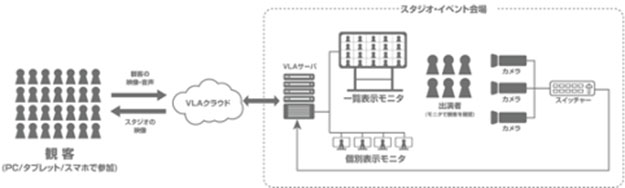

下記がVirtual Live Audienceのシステム構成である。構成自体はごく普通であるが、主に参加者側の利便性と低遅延を実現するためにWebRTCを使用しているようである。

Virtual Live Audienceの主な特徴

- 観客は特殊なアプリのインストールの必要なく、パソコン・スマホ・タブレットなどあらゆる端末からウェブブラウザ経由で参加(WebRTCを使用)

- 200msという低遅延での伝送なのでタイムラグなく出演者と観客のコミュニケーションが可能

- 観客の表示方法は自由にデザイン/カスタマイズが可能

- クラウドおよびサーバ双方に冗長性を確保

- スタジオ/イベント会場においての映像および音声はHD-SDI/HDMIなど標準的な入出力端子に加えてネットワーク経由でのNDI/Danteにも対応

システムとしてパッケージ化されているのと、WebRTCなのでWebページに埋め込むことで、参加者側がアプリをインストールする必要もない。顔出しするかどうかは選択できるようにすれば良いので、プライバシーにも配慮することができる。

Virtual Live Audienceのプロモーションビデオより

こちらの使い方はバーチャルセット的なので、実際の現場には何もないはずだ。良くも悪くもバーチャルな世界観である。現場にディスプレイを置く必要はないが、オーディエンスのリアクションを出演者は感じることができない。

Virtual Live Audienceのプロモーションビデオより

こちらの事例で面白いのは、インタビューっぽい映像でのマイクの扱い方である。日本のワイドショーや様々な番組でも、こういったリモートの出演者が一人1面のディスプレイに登場する例はよく見かけるが、リアルなインタビューと同じようにインタビュアーがわざわざディスプレイのところまで言ってマイクを向けている。もちろん実際この行為には意味がないのだが、不思議とリアルに見えてくるものである。

オリンピックでこうした手法がどこまで有効か、どこまで現実的かはやってみないとわからないかもしれない。だが新型コロナウイルスとは切り離して考えてみれば、リモートでの参加者を取り込むというのは検討してもよいのではないだろうか。

画面に登場する人を切り替えれば、たくさんの人にビジュアルも含めて参加することができる。ライビビューイングと組み合わせれば、更に多くの人がそれなりの音響と高画質で大画面による臨場感を感じられるのではないか。これが昔のフィルムコンサートのようなアーカイブされたものではなく、生配信されていることによるリアルタイムの体験であれば尚更である。

ライブエンターテインメントの現場においても、このようにオンラインとオフラインがどんどんマージして行くべきなのではないだろうか。

WRITER PROFILE