メディアとしてのデジタルサイネージでは重要なコンテンツやユーザー体験として、「視覚的な変化」とそれによってもたらされる「その時その場所でしか体験できない」という2つの点をあげることができる。これらを改めて考える良いきっかけになる展示会がこの夏、京都で開催された。

展覧会「ブライアン・イーノ・アンビエント・キョウト(BRIAN ENO AMBIENT KYOTO)」は、京都中央信用金庫 旧厚生センターにて、2022年6月3日から9月3日まで開催されている。会期は当初8月21日までを予定していたが、好評のために延長となった。ブライアン・イーノは、ヴィジュアルアートに革命をもたらしたイングランド出身の音楽家、音楽プロデューサーで、ロックバンド「ロキシー・ミュージック」の元メンバーである。

今回公開された5作品のうち、デジタルサイネージ的なもの3作品をそれぞれ紹介する。

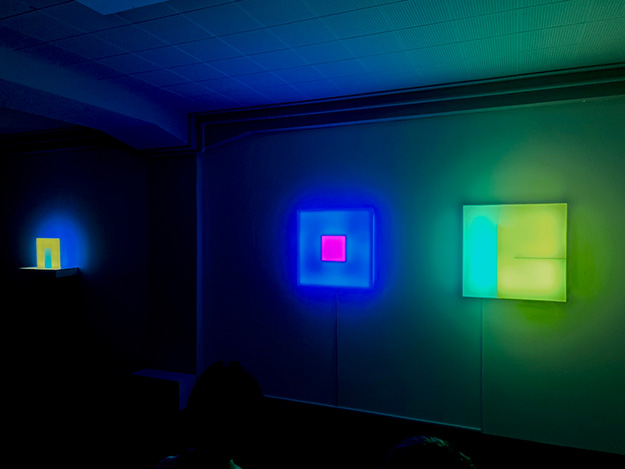

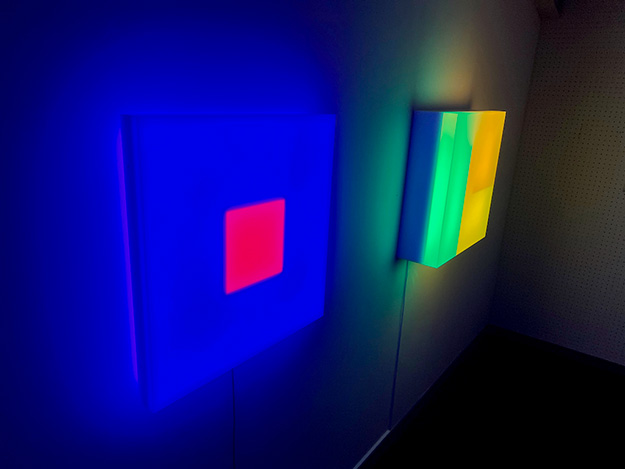

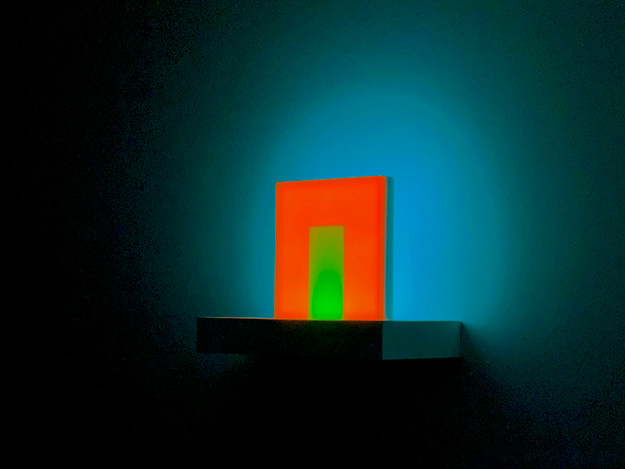

Light Boxes

最初に紹介する作品は「Light Boxes」である。アクリル製と思われるボックスに仕込まれたLEDが色と明るさを変化させていくものだ。照明器具のようにボックス内に光源があり、またボックスの周囲を照らすような位置にもLEDが仕込まれている。これらは背景の壁にも光を与える。光りながら常に新たな色彩と輝度の組み合わせへと変化していく光の作品だ。

物理的なデザインと色彩とその組み合わせ、輝度の変化、特に時間に溶け込むようなゆったりした変化は、ぱっと見ると変化していることに気がつかないが、じっくり落ち着いてみると常に変化していることに気がつく。時の流れを可視化するとも言えるブライアン・イーノのインスタレーション作品の真骨頂である。

デジタルサイネージでも使えるかもしれないと思ったのが、Philipsのテレビの背景用照明である「Play gradient lightstrip」という製品だ。「Play HDMI Sync Box」という機器に接続すると、テレビ画面に表示されている色や明るさと連動してLEDライトが変化する。これをサイネージディスプレイに取り付けてディスプレイサイズや配置方法をデザインすれば、インパクトある演出と心地よい演出を両方得ることができるかもしれないと思った。

Face to Face

60インチくらいのLCDディスプレイが3面、縦向きで壁面に設置されている。それぞれに人の顔が映し出され、これらがモーフィングによって気がつくと別の人の顔になっている。モーフィングはマイケル・ジャクソンのミュージックビデオ「Black Or White」(1991年)で有名になったが、今ではスマホアプリで簡単に作り出すことができるようになった。オフィシャルサイトの説明は以下のようになっている。

世界初公開作品。ランダムなパターンとその組み合わせによって、予期せぬアート作品を生み出す可能性を追求した作品。

この作品は、実在する21人の人物の顔をそれぞれ1枚の静止画に収めた小さな写真群から始まった。特殊なソフトウェアを使い、画像は1つの本物の顔から別の顔へと、ピクセル単位でゆっくりと変化していく。これが、実際には存在しなかった人々、中間的な人間など、一人一人の本物の顔の間に「新しい人間」の長い連鎖を生み出し、毎秒30人ずつ、36,000人以上の新しい顔を誕生させることができます。

この作品を見て思うのは、我々の視覚による認識にはいい加減な部分もかなり多いということだ。変化がわかるタイミングとあまりわからないタイミングがある。上記の動画でいうと右の男性の変化はわかりやすいが、左の女性の変化はわかりにくい。

筆者はデジタルサイネージは原則として一瞬でも目立つもの、目を引くことがまずは重要であると考えている。目を引くための映像演出の手法は無限にあるが、変化することに対して人間は反応しやすい。ここで言う変化とは必ずしも動画ではなく、静止画がカットで変わる方がむしろ一番変化が大きいので人目を引く。

その点では、こうしたゆったりしたモーフィングはその正反対の方向性だ。人目を引くことなく気がついたら実は変わっていた、というものだからだ。先程「原則として」と述べたように、オーディエンスの接触態度が一瞬勝負ではない場面であれば、実は変わっていることを気がつかせるような演出と組み合わせることもできる。

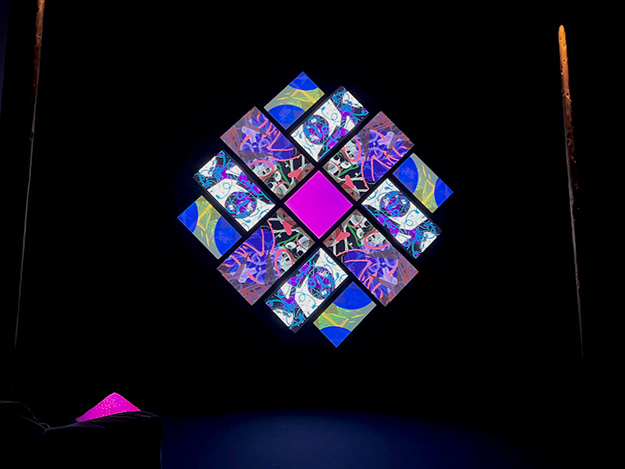

77 Million Paintings

これが最もサイネージ的な作品だろう。「7700万」はシステムが生成できる映像の組み合わせの数である。サイズの異なるLCDディスプレイ13面で構成される。ディスプレイの配置は展示会などでよく見かけるディスプレイ配置の原型みたいなものだろう。この作品も前述の2作品と同様に、体験した時間によって他の誰とも異なる体験をすることができる。

デジタルサイネージはその時その場所に最適化したコンテンツを表示できるという特性がある。この説明は最初に場所ありきの話である。一方、今回のブライアン・イーノのインスタレーション作品は最初にコンテンツありきなのである。つまり本質的な場所には関係なく、それがどこであってもその時にしか体験できないコンテンツであり、その場所を唯一無二の場所に昇華させるものなのである。

音について

ここまであえて音について言及してこなかったが、これら3つのインスタレーションは、全て視覚に加えて聴覚にも情報を与えてくれている。ゆったりした視覚に加えて音、すなわちアンビエントミュージックがゆったりと映像にシンクロナイズしながら聴こえている。これは作品全体としては五感に訴えるという点で間違いなく効果的である。だがデジタルサイネージの多くは音が出せない場面が多いとすると、音なしで成立させるか、音があるところに限定的な手法なのかという議論である。

視覚だけだと変化には本当に気がつきにくい。逆に変化に気づかせるようにすると時間の流れを感じられないというジレンマに陥る。一方で音は視覚と異なり、常に変化しないと成立しない。視覚は一瞬を切り取れるが、聴覚は一瞬を切り取れない。つまり音が聞こえる時点で時間は動いてしまっている(ように感じる)のではないか。このネタバレ感が、変化に対して非常に曖昧な視覚によって誤認して、動いていないように見えて実は動いていた、という効果を生み出すのではないだろうか。

インスタレーションはアートである。デジタルサイネージはアートではないことが多い。であるが視覚と聴覚に訴える映像メディアである以上、ブライアン・イーノのようなイノベーターの先例を知っておくことは大切だと思う。

WRITER PROFILE