今年のInter BEEにおけるレンズ展示は、単なるスペック競争を超え、現場での実用性を追求した製品が目立っていたのが印象的だ。オートフォーカスを搭載したシネマレンズや、高画質と機動性を両立した小型レンズなど、クリエイターのワークフローを具体的に改善し得るツールが各社から提案されている。映像制作の現場に新たな選択肢をもたらすであろう、注目の新製品をピックアップして紹介したい。

シグマ、業界初のAFシネレンズとT1.3通しプライムを展示

まず、最も興味深かったのはシグマブースだ。そこには、これまでのレンズカテゴリーの枠を超えた2つの画期的な製品が並んでいた。

一つ目は、12月に発売を控えるという「AF CINE LINE 28–45mm T2 FF」である。一見すると本格的なシネマレンズそのものの外観だが、驚くべきことにオートフォーカス(AF)に対応している。「業界初」という触れ込み通り、0.8mmピッチのギアや95mmのレンズ前枠径といったプロ仕様の操作性を完全に維持しながら、スイッチ一つでAF駆動に切り替わる仕様は非常に画期的だった。マニュアルフォーカスの精密な操作感と、現代的なAFの機動力を1本のレンズで両立できる点は、ワンマンオペレーションや少人数クルーにとって強力な武器になると直感した。

さらに驚かされたのが、新たなラインアップ「Aizu Prime Line」だ。ビスタビジョン(VistaVision)という大型センサーのイメージサークルをカバーしながら、世界で初めて開放T1.3を通しで実現しているというスペックには圧倒された。会場では25mmから75mmまでのラインナップが確認できたが、その明るさとカバー範囲の両立は、光学設計における技術的な挑戦の結晶だろう。最終的に全12本まで拡充されるというロードマップも含め、シグマがハイエンドシネマ市場にかける本気度を感じずにはいられなかった。

現代性能でヴィンテージの味わいを。Leitz「HEKTOR」が見せた"ハイブリッド"な描写力

こうした最先端の技術革新の一方で、三友ブースのLeitzコーナーでは「ヴィンテージ」を現代的に再解釈する、ひときわ異彩を放つ展示が行われていた。同社初となるミラーレス用シネマレンズ「Leitz HEKTOR」だ。

まず視覚的に驚かされたのは、そのシルバーに輝く鏡筒である。これは1930年代の名玉「Hektor」へのオマージュであり、黒一色の現代的な撮影機材の中にあって独特の存在感を示していた。しかし、単なる懐古趣味ではない点が非常に興味深い。開発コンセプトとして、かつては欠点と見なされていた周辺部の描写崩れやフレアといった「ヴィンテージキャラクター」を意図的に再現しているのだ。実際にルックブックを確認すると、派手なレインボーフレアが発生しながらも、被写体のコントラストはしっかりと維持されていることが見て取れた。色収差や歪曲といった現代的なネガティブ要素は徹底的に排除されており、オールドレンズの味わいと最新技術の信頼性を両立させた「ハイブリッドな描写」には感銘を受けた。

実用面での驚きも大きい。ライカL、ソニーE、キヤノンRF、ニコンZに加え、富士フイルムGマウントも予定されているが、これらをユーザー自身の手で交換可能だという。T4ネジを5本外すだけで、わずか2分程度で作業が完了する手軽さは、現場での運用を劇的に変える可能性がある。

PLマウントで約900gを実現。Elysasの軽量シネマレンズ「Muse Prime」がInter BEEに登場

また会場を歩く中で、海外の新興メーカーの台頭も強く感じられた。中国のElysasブースで日本初公開となっていたシネマレンズ「Muse Prime」シリーズは、そのスペックとコンセプトにおいて非常に興味深い存在感を放っていた。

まず目を奪われたのは、T1.8という明るさと、メーカーが「とろけるような」と表現するボケ味だ。シリーズを通して描写の質感が統一されている点は、実用性を重視する現場にとって大きな魅力となるだろう。しかし、実機に触れて最も驚かされたのは、その重量感である。堅牢なPLマウントを採用していながら、約900gという軽さに抑えられているのだ。この軽快さは、ジンバルやドローンでの運用において強力な武器になると直感した。さらに、筐体の色やレンズコーティングをカスタマイズできるというユニークな試みも、他社にはない面白さを感じさせた。

また、ブース内で富士フイルムの「GFX ETERNA」と組み合わせて展示されていた点も示唆に富んでいた。これは単なるデモではなく、イメージサークル55mmをカバーする次世代レンズ開発への布石だという。2026年のNAB Showで正式発表されるというその新モデルも含め、Elysasの動向は今後も注視すべきだと感じた。

驚きのスペックバランス。SongRAW製F1.2大口径レンズがInter BEEで見せた実力

同じく海外メーカーの展示として、YC Onionブースも興味深いものだった。そこには提携企業であるSongRAW製の大口径単焦点レンズ、「Moonlit」シリーズが並んでいたのだが、スペックと実用性のバランスには目を見張るものがあった。

今回展示されていたのは「50mm F1.2」および「85mm F1.2」の2本だ。いずれも35mmフルサイズに対応し、ニコンZとソニーEマウント向けに展開されている。特筆すべきは、F1.2という極めて明るい開放F値を持ちながら、導入しやすい価格帯を実現している点だ。大きなボケ味を生かした表現が可能でありながら、コストパフォーマンスの高さも兼ね備えていることには純粋に驚かされた。

実機を確認して特に感心したのは、その操作性の高さである。絞りリングのクリック感の有無を切り替えられるスイッチが設けられている点は非常に実用的だと感じた。動画撮影時にはスムーズな回転を、静止画では確かなクリック感を使い分けられる。また、マウントによってUSB端子の位置が異なるなど、細かな設計の違いも見て取れた。このシリーズは、明るい単焦点レンズを求める映像制作者にとって、今後無視できない存在になりそうだ。

LAOWA、フルサイズ対応の2倍アナモフィックズーム「Sunlight」を展示

特殊レンズの分野で存在感を放つサイトロンジャパンのブース(LAOWA)では、映像表現の幅をさらに広げる2つの新製品を目にした。

まず一つ目は、アナモフィックレンズに対する固定観念を覆す「Sunlight」シリーズだ。何が興味深いかと言えば、その仕様の特異性である。フルフレームセンサーに対応し、さらに2倍という本格的な圧縮比を持つアナモフィックレンズでありながら、ズーム機能を搭載している。通常、これだけの条件を揃えれば、レンズ筐体は巨大かつ重量級のシステムにならざるを得ないのが常識だった。しかし、目の前に展示された実機は驚くほどコンパクトにまとめられていたのだ。担当者が「スペックに対し、非常に小型軽量なモデルに仕上がっている」と胸を張るのも頷けるサイズ感で、この凝縮された技術力には純粋に感心させられた。

ラインナップは「40-80mm T4.5」と「70-135mm T4.5」の2本構成となっている。わずか2本のレンズで40mmから135mmまでの焦点距離をカバーできるという事実は、現場での運用効率を劇的に向上させるだろう。

LAOWA、ズーム機能を搭載した新Probeレンズを展示

そして同ブースでは、LAOWAブランドの象徴とも言えるあの「細長いレンズ」の進化も目の当たりにした。新たに展示されていた「Laowa Probe Zoom」シリーズである。これまで「虫の目レンズ」として独自の映像表現を切り開いてきたProbeレンズだが、ついにズーム機能が搭載されたという事実は、このレンズを知る者にとって非常に大きなニュースだ。

実際に展示を見て感心したのは、その実用性の向上ぶりである。従来モデルは24mmの単焦点のみだったが、新製品は15mmから35mmまでのズームが可能となっている。マクロ撮影や狭小空間では、カメラ位置を数センチ前後に動かすことすら困難な場合が多い。そうした状況下で、レンズ側で画角調整ができるようになった意味は計り知れない。

特に興味深かったのが、「ペリスコープ」タイプのデモンストレーションだ。用途に合わせて4つの形状から選べるうちの一つだが、特殊な屈曲光学系により、カメラ本体の光軸とレンズの視点をずらすことができる。これにより、カメラボディが干渉してしまうような狭い隙間や、地面すれすれのローアングル、あるいはハイアングルからの視点を容易に確保できるのだ。単なる「変わったレンズ」から、より現場対応力の高いプロフェッショナルなツールへと成熟した印象を受けた展示であった。

画角220°。E&Iクリエイションが展示したフルサイズ円周魚眼レンズの可能性

ユニークな画角という意味では、焦点工房とE&Iクリエイションの合同ブースでの出会いも衝撃的だった。E&Iクリエイションのエリアで紹介されていたフルサイズセンサー対応の「円周魚眼レンズ」である。数ある展示の中でも、その極端なスペックと映像表現の可能性には、純粋な驚きと関心を抱かずにはいられなかった。

特筆すべきは、なんといってもその画角である。通常の魚眼レンズであれば180°程度が一般的だが、このレンズは実に220°という超広角をカバーしている。実際にファインダーを覗けば、レンズの前方だけでなく、さらにその背後の空間までをも画角に収めてしまうことになる。近年では360°カメラのようなアクションカムも普及しているが、それらをはるかに凌駕するフルサイズセンサーの高画質で、この全周映像を記録できる点にこそ、本製品の真価があると感じた。極めてニッチな仕様ながら、クリエイターの創作意欲を強く刺激する、非常に興味深い一本であった。

圧巻の130種類。「ここに来れば見つかる」焦点工房の映像用マウントアダプター展示に驚く

焦点工房とE&Iクリエイションの合同ブースは、レンズそのものだけでなく、機材好きの心をくすぐる周辺機器の展示も充実していた。特に目を引いたのが、今年から本格的な取り扱いが始まったという「映像用マウントアダプター」の専用展示エリアだ。壁一面に並べられた金属製のリングの数々は圧巻で、これでも取り扱い製品の4分の1程度に過ぎないという事実には驚かされた。

担当者によれば、昨年の来場者からの要望に応える形でラインナップを急拡大し、現在は約130種類にも及ぶという。そのバリエーションも極めて実用的かつマニアックだ。例えば、放送用のB4マウントレンズをPLマウントシネマカメラに装着するためのアダプターなど、一般のカメラ店ではまずお目にかかれないニッチな製品まで網羅されていた。「ここに来れば、大体のアダプターが見つかる」という言葉通り、手持ちのレンズ資産を最新のシネマカメラで活かしたいと考えるユーザーにとって、このエリアはまさに宝の山と言える展示であった。

現場に持ち込める精密検査。焦点工房のポータブル・レンズチェッカーが非常に実用的で面白い

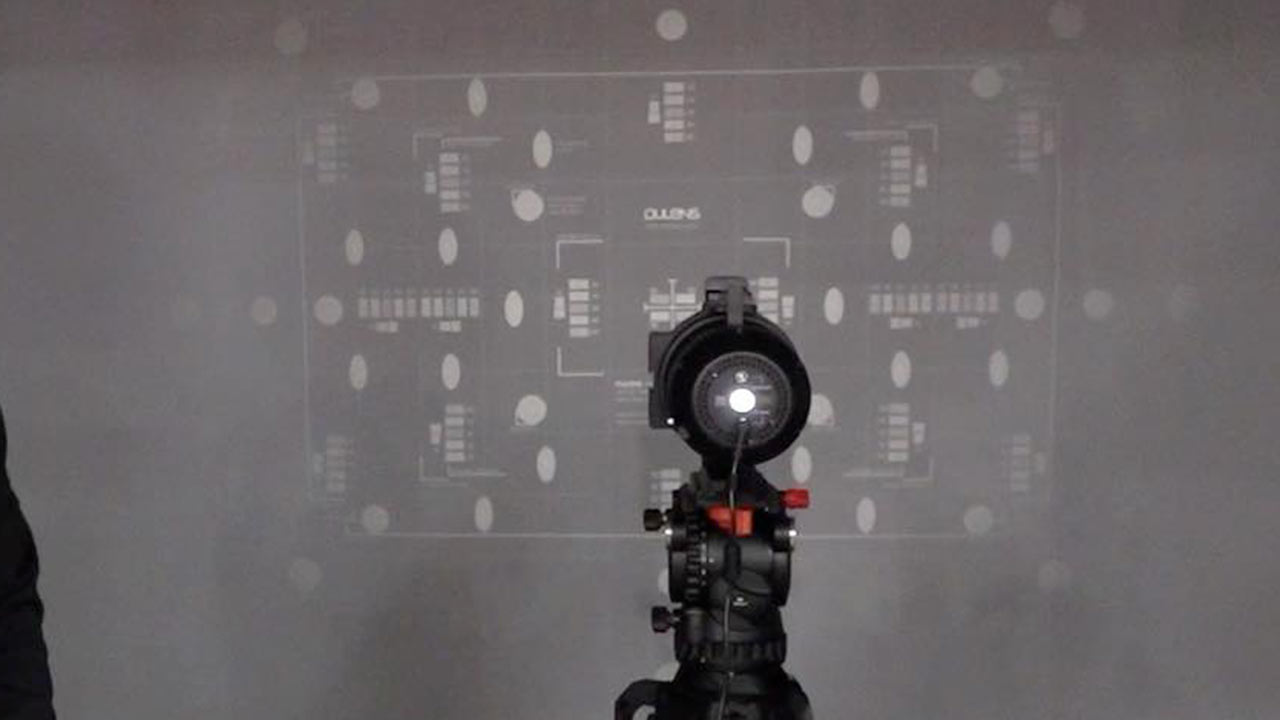

さらに焦点工房ブース内で、数あるレンズ展示の中に混じり、ひときわ実用的な存在感を放つ機材があった。それがプロジェクター型の「レンズチェッカー」だ。通常、レンズの光学性能を厳密に測定する機器といえば、専門のラボや工場の暗室に据え置かれる大型設備を想像するが、ここで展示されていたのはその常識を覆すものだった。

実際にデモを体験して感心したのは、その精度の高さと可搬性の両立である。レンズを装着し、スクリーンに投影されたチャートを確認すると、解像感やボケ味はもちろん、イメージサークルや周辺部の描写変化までもが詳細に可視化される。肉眼では見逃してしまいそうなレンズごとの微細な特性を、その場で視覚的に確認できる体験は非常に新鮮で興味深いものだった。

さらに驚くべきは、このシステム一式がアタッシュケースに収納して持ち運べるという点だ。ロケ先や撮影現場へ容易に持ち込み、常にレンズのコンディションを厳密にチェックしながら撮影に臨めるというメリットは計り知れない。派手な新製品の陰に隠れがちではあるが、映像制作のクオリティ管理を支えるツールとして、プロフェッショナルの関心を強く惹きつける展示であった。